Оптимальное время лекции: в ИФЖиМКК обсудили подходы к онлайн-образованию

12 февраля состоялось открытое заседание СНО «Дидактика: digital edition» на тему «Теория когнитивной нагрузки и ее значение для онлайн-обучения».

Анна Андриенко, и.о. заведующего кафедрой английского языка естественных факультетов, рассказала студентам об актуальных исследованиях в области теории когнитивной нагрузки в создании образовательного онлайн-контента и подходах в оптимизации учебного времени.

Анна Александровна не только поделилась научными теориями по теме, но и привела множество наглядных примеров, иллюстрирующих, казалось бы, сложные для понимания исследования. Преподаватель также регулярно делала перерывы на обсуждения, переключая внимание слушателей, что, согласно современным ученым, благоприятно сказывается на когнитивных функциях человека.

Среди основных вопросов встречи были следующие: сколько должно длиться онлайн-занятие, чтобы оно было максимально полезным, действительно ли к концу лекции время тянется дольше, какова разница восприятия между трансляциями в режиме реального времени и заранее записанными видео.

Говоря о проблемах с онлайн-обучением, спикер, прежде всего, выделила продолжительность. Она пояснила: еще советские ученые пришли к выводу, что первые десять минут любой лекции воспринимаются отлично, а следующие уже в два раза дольше. То есть чем больше слушаешь, тем тяжелее обрабатывать информацию. Наиболее эффективным решением она считает вывод о том, что обычную полуторачасовую лекцию следует делить на три цикла по полчаса. С перерывами и разрядками для перезагрузки мозга.

Такой подход, в переводе с итальянского, называется «техникой помидора». Именно его, так как первые таймеры для кухни, которые были в активном пользовании, имели форму этого овоща и заводились путем смещения верхней и нижней части относительно друг друга.

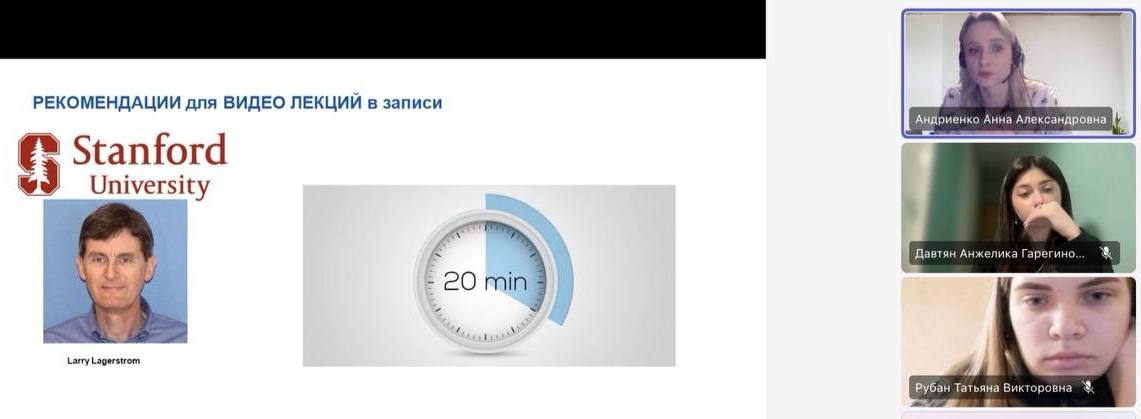

Кандидат филологических наук подчеркнула, что 25 минут эффективной работы — максимальное время, когда человек может концентрироваться. Однако более поздние изучения вопроса Стэнфордским университетом дали несколько иные результаты:

«Первое исследование показало, что в онлайн-обучении оптимальным временем является шесть минут. Но позже, проведя более глубокое исследование, пришли к выводу, что это время может варьироваться до 20 минут. Оно подойдет большинству слушателей курсов. Те, кто занимаются теорией поколений, говорят: с каждым последующим поколением attention span (продолжительность концентрации внимания. — Прим. авт.) сокращается. И первое, что мы можем сделать как преподаватели, — это каким-то образом варьировать время образования. Нам нужно подумать о том, как разделить продолжительность урока на отрезки, кратные 20 минутам», — отметила Анна Андриенко.

Только на проблеме продолжительности занятий сложности не заканчиваются. Присутствующие также объяснили, что возможность длительное время концентрироваться на теме занятия во многом зависит от самого лектора, его погружения в предмет и харизмы.

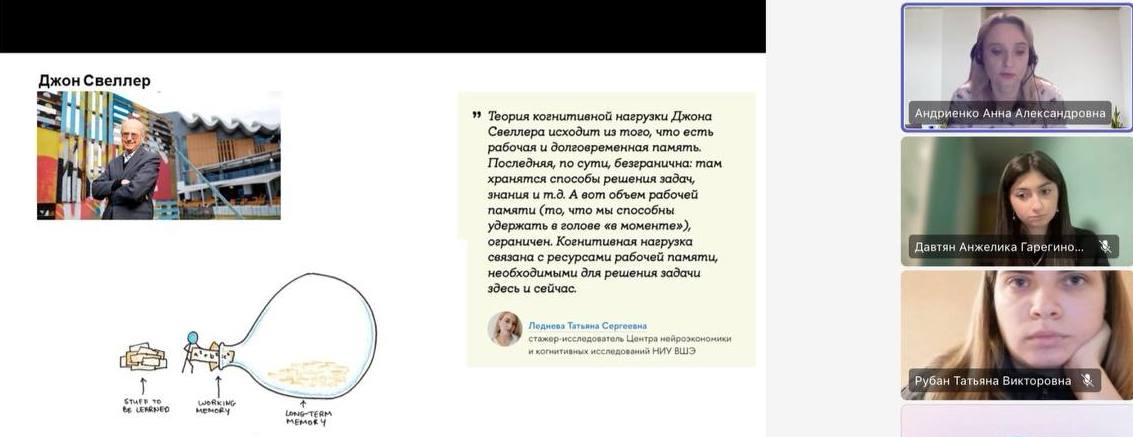

«Следующий важный момент — теория когнитивной нагрузки. Она связана не с временем, а с содержанием. У человека есть рабочая и долговременная память. Задача преподавателя — поместить информацию во вторую из них. Для того, чтобы материал усвоился, требуется время и определенная последовательность действий», — рассказала Анна Александровна.

Завершила дискуссию теория мультимедийного обучения, основанная на том, что у человека работают два канала восприятия: зрительный и слуховой. По словам лектора, самым эффективным считается, когда мы и видим что-то или кого-то, и слушаем. Притом важно, чтобы визуально человек воспринимал именно картинку, не текст, так как читая его, мы перестаем воспринимать информацию ушами, потому что проговариваем ее про себя.

Текст: Юлия Титоренко