«Неделя науки — 2025» в ИФЖиМКК: гости конференции из других вузов поделились впечатлениями о мероприятии и институте

Впервые за долгое время на студенческую научную конференцию ИФЖиМКК «Неделя науки», которая прошла 16 мая, приехали учащиеся других вузов — Института филологии и социальных коммуникаций Луганского государственного педагогического университета и факультета иностранных языков Донецкого государственного университета.

Наши корреспонденты послушали их выступления и попросили поделиться своими впечатлениями о мероприятии.

Во второй подсекции секции «Восточные языки и культуры: кросс-дисциплинарные исследования и практики» доклады о турецком языке и культуре представляли Олеся Калмыкова и Анастасия Мусина. Студентки четвертого курса приехали на конференцию из Института филологии и социальных коммуникаций Луганского государственного педагогического университета.

Олеся Калмыкова выяснила, как с помощью языка создается речевой портрет женского героя на основе турецкого романа Орхана Памука «Черная книга». Прежде всего студентка объяснила значение имени главной героини романа.

Для исследования вопроса Олеся поработала с оригиналом текста и выявила в нем приемы, из которых складывается портрет Рюйи. Например, все мысли и чувства героини собраны в речи ее мужа и рассказчика. Как правило, это длинные сложные предложения с вводными конструкциями, которые характеризуют хаотичное мышление женщины.

За свою работу Олеся Калмыкова получила первое место. В перерыве перед объявлением результатов студентка поделилась: в конференциях она участвует не впервые, но, несмотря на богатый опыт выступлений, Олеся переживала:

— Из года в год на всех конференциях я оказываюсь единственной, кто рассказывает о турецком. Обычно у жюри и слушателей ко мне нет вопросов, поскольку никто не понимает мой язык. Сегодня в аудитории в основном звучали исследования арабского и китайского. Последний меня раньше не интересовал. Но теперь каждый раз, когда я слушаю студентов или преподавателей, которые изъясняются на китайском, очень вдохновляюсь. Как и сегодня, глядя на людей в моей секции, которые так стремятся его учить, — призналась Олеся.

После того как Олеся провела день в ИФЖиМКК, выступив и пообщавшись со студентами, у неё сложилось своё мнение об университете:

— Здесь работают и учатся очень умные люди. Кстати, у вас очень красивый институт. Удивительно, но архитектура очень похожа на питерскую. Когда я вошла в фойе, мне показалось, что я попала в СПбГУ, — с улыбкой заметила студентка.

Ее однокурсница Анастасия Мусина выступала с докладом о непрямых цветообозначениях в турецкой рекламе. Студентка обратила внимание аудитории на то, как иностранные маркетологи используют цвета, чтобы эмоционально воздействовать на зрителя. Более того, турецкие рекламные тексты и картинки полны ярких метафор, образов и сравнений. Анастасия рассказала о некоторых из них. Например, формулировка «голубой, как небо» демонстрировала насыщенность цвета джинсов, а «желтым, как солнце» мог быть блеск волос.

— В нашей секции было много китайского. Я с ним не так часто сталкиваюсь, но сегодня с интересом послушала о нем и о китайской культуре. В целом каждый доклад запомнился. В вашем институте очень дружеская атмосфера. А еще он очень многогранный: такое огромное разнообразие языков и культур, — рассказала Анастасия.

Екатерина Белых — студентка факультета иностранных языков Донецкого государственного университета, которая, как и Олеся Калмыкова, заняла первое место в своей подсекции. На конференцию в ИФЖиМКК девушка прибыла, чтобы представить свое исследование в области немецкой филологии. В первой подсекции секции «Актуальные проблемы современной германистики и переводоведения» студентка рассказала, как изменился немецкий суффикс -ling.

Екатерина объяснила, что исторически он привносил оценочное значение, а в современном контексте приобрел новые функции и смыслы. Спикер исследовала их на примере неологизмов, возникших в немецкоязычной среде.

Оказалось, что этот суффикс образовывает существительные мужского рода, обозначая лицо по характерному признаку; передает принадлежность к группе или негативную коннотацию. Например, с суффиксом -ling образовались слова, которые переводятся как «начинающий неуспешный блогер», «некомпетентный участник конференции» и «агрессивный активист-эколог».

Стоит отметить, что Екатерина выступала на очной конференции впервые, поэтому мероприятие стало для нее особенным.

— Мне очень нравится нестандартный формат: все студенты подготовили классные доклады о немецком языке в связи с другими областями. Темы интересные, современные, могут использоваться в дальнейших исследованиях. Очень приятно общаться с ребятами: все активные, задают вопросы, поддерживают друг друга, — поделилась впечатлениями Екатерина.

Айсель Солтанова, студентка третьего курса направления «Лингвистика. Иностранные языки и межкультурная коммуникация» Института филологии и социальных коммуникаций Луганского государственного педагогического университета, представила свой доклад «Поэтическая метафора в поэзии Назыма Хикмета» в секции «Лирический текст».

В своем выступлении студентка рассказала о турецком поэте, его творческой деятельности и вкладе в литературу. Особое внимание Айсель уделила тому, как поэт использует метафору в создании женского образа. Она представила аудитории стихотворение на турецком языке и подробно рассказала о нем, выделив использованные метафоры и их значение.

— Мне очень нравится творчество Назыма Хикмета. Многие стихотворения он написал в России, и многие из них посвящены его жене Вере Туляковой. Это меня заинтересовало, поэтому я выбрала его для доклада и курсовой работы. Когда наш институт получил приглашение, я решила, что это хороший шанс поехать в Ростов-на-Дону и выступить с этим докладом на конференции. Это хороший опыт.

Анастасия Чалая, студентка четвертого курса Института филологии и социальных коммуникаций Луганского государственного педагогического университета, представила доклад «Гендерный аспект функционирования артионимов в турецкой и русской живописи».

Артионим — это имя собственное произведения искусства. В своем докладе Анастасия сравнила две картины: «Девушку в золотом» турецкого художника Ремзи Ташкыра и «Волгу-Матушку» русского живописца Андрея Ремнева. В центре внимания обеих картин — образ девушки в национальном костюме, детально прорисованы орнаменты и узоры, элементы быта на заднем плане. Однако картины всё-таки имеют различия. По мнению Анастасии, это обусловлено культурными особенностями каждой страны. В «Волге-Матушке» прослеживается связь между человеком и природой, а на картине Ремзи Ташкыра особое внимание уделяется золотым украшениям, что отражает колорит турецкой культуры. Цель же художников была единой — передать красоту главной героини и воспеть богатство национальной культуры.

Отметила Анастасия и то, что артионим в обеих картинах напрямую связан с изображенным на полотне:

— Каждый артионим содержит слово-маркер женского рода. В турецком — слово «девушка», в русском — «матушка». Названия произведений отражают и подчёркивают значимость женского образа и традиционные ценности, закреплённые в культуре.

От «Недели науки» у студентки остались только положительные впечатления:

— Конференция предоставила мне возможность презентовать результаты собственного исследования. Это очень ценно для дальнейшей научной работы. Конечно, было интересно послушать и доклады других участников. Они расширили мой кругозор, я узнала много нового об особенностях китайской культуры, — рассказала Анастасия.

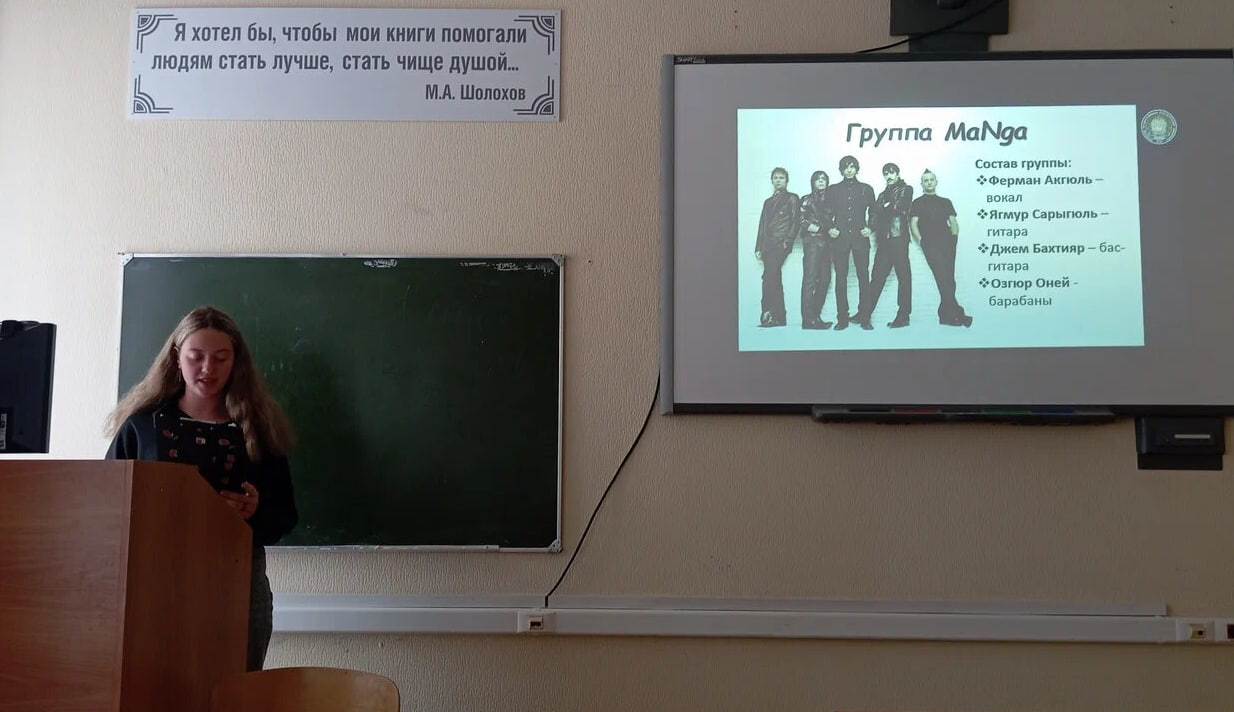

Елизавета Обуховская, студентка четвертого курса Института филологии и социальных коммуникаций Луганского государственного педагогического университета, представила доклад «Особенности турецкого и английского рока».

Выбор темы был не случайным.

— Этим исследованием я занимаюсь достаточно долго, меня интересует музыка других культур, и я рассматриваю различные жанры на английском и турецком языках, — рассказала Елизавета.

В своей работе студентка сравнивала американскую группу Linkin Park и ее турецкий вариант — группу MaNga. Елизавета изучила лингвокультурологические особенности песен Lost и Habil ve Kâbil, которые наполнены одиночеством и безысходностью. Песни объединяет общая тематика: сожаление, боль и отчаяние. Однако герой американского сингла испытывает страх перед будущим и пытается преодолеть некий психологический барьер, в то время как герой турецкого хита сфокусирован и зациклен на прошлом. Кроме этого, в песне Habil ve Kâbil присутствуют восточные мотивы. Лиза отметила, что группа MaNga имеет индивидуальные черты, присущие турецкой музыке и отражающие особенности турецкой культуры.

«Неделя науки — 2025» стала для Лизы возможностью расширить горизонты.

— Конференция очень необычная, мне понравилась. Я решила поучаствовать в ней, чтобы больше узнать о других странах и их культурах, и не пожалела! Послушав доклады других участников, я узнала много нового про иероглифы и китайскую культуру в целом, было очень познавательно, — поделилась студентка.

Студентка факультета иностранных языков Донецкого государственного университета Наталия Шкиндер готовила доклад для секции «Мир Чехова». Наталия исследовала рассказ «Ванька» в аспекте писательской критики. Студентка рассказала об истории успешной публикации рассказа и положительной оценке критиков, а также о трудности классификации темы литературоведами. Часть исследователей разделяют мнение о рождественском чуде из-за христианских деталей, которые создают ощущение присутствия Творца. Другая часть придерживается социально-критической интерпретации текста, утверждая, что чудо должно присутствовать здесь и сейчас, а «Ванька» — это пародия на классический рождественский рассказ, что позволяет Чехову отразить трагизм русской жизни.

— Это мой первый опыт выступления в очном формате. До этого я только заочно выступала на конференциях. Конечно, было немного волнительно. Очень понравилась сама организация, а ещё то, что жюри дружелюбно настроено, хотят выслушать, а не сидят с каменными лицами и как-то оказывают психологическое давление. Доклады очень актуальные, интересные. В целом могу сказать, что опыт таких выступлений мотивирует меня дальше заниматься наукой, продвигаться, чтобы участвовать в подобных мероприятиях, — заметила Наталия.

Алексей Рубцов, магистрант второго курса факультета иностранных языков Донецкого государственного университета, приехал в Ростов-на-Дону с интересным докладом на тему «Семантическое пространство фразеологической картины мира Ч. Диккенса на материале романа “Дэвид Копперфильд”». Интересно, что сам доклад — это лишь малая часть огромной исследовательской работы и магистерской диссертации, которую Алексей писал два года под руководством доктора филологических наук, профессора Ольги Бессоновой.

Своё выступление магистрант начал с определения понятия «фразеологизм», он очертил общие рамки того, по каким признакам исследовался роман «Дэвид Копперфильд». Интересно, что все примеры, на которые опирался магистрант, были добыты так называемым методом сплошной выборки, то есть полностью самостоятельно, без дополнительных источников и, что самое главное, на языке оригинала.

Алексей рассказал, что работал над магистерской диссертацией долго и упорно, поэтому у него практически нет свободного времени, а если и удаётся выкроить минутку, то тратит он её с умом: читает литературные произведения на оригинальном языке, чтобы пополнить словарный запас новой лексикой.

— Чувствуется, что организаторы конференции ждали студентов нашего университета. В частности, хочется поблагодарить координаторов — Анну Александровну Панову и Юлию Валерьевну Токареву. Они были всё время на связи, встретили по приезде в Ростов.

В целом впечатление от конференции хорошее. Особенно удивляет масштаб: более 50 секций и 600 докладчиков! Я был рад, что мне удалось принять маленькое участие в научной жизни вашего университета, — поделился Алексей Рубцов.

Текст: Екатерина Воробьева, Алина Зарубина, Ксения Кайдалова,

Екатерина Стаценко, Анастасия Сучилина