«Филологические вторники» — о диалогах, которые могут существовать только в литературе

8 апреля в рамках сезона «Филологических вторников» в ИФЖиМКК прошла лекция «Можно ли считать естественный диалог моделью диалога художественной литературы?» Мероприятие было посвящено памяти доктора филологических наук, профессора М.К. Милых. Лектором выступила Наталья Изотова, доктор филологических наук, профессор и студентка М.К. Милых. Напомним, что в этом году все встречи «Филологических вторников» посвящены 110-летию ЮФУ и его выдающимся ученым.

— Мария Карповна Милых была представителем академической школы. С помощью этого преподавателя в Ростовском университете появились научные направления, которые сейчас сохранились и развиваются: изучение языка и стиля художественной литературы. Можно привести слова профессора Николая Николаевича Маевского, который так говорил о своем учителе: «Спокойный голос, вдумчивый взгляд, изящество и настоящая чеховская интеллигентность». Мария Карповна неспроста занялась стилистикой. Она сама была воплощенный стиль,

— рассказала Наталья Валерьяновна.

По словам лектора, изучением языка и стиля произведений А.П. Чехова в университете занялись благодаря Марии Карповне. Она была одним из организаторов Чеховских чтений. Преподаватели и студенты участвовали и продолжают участвовать в научных конференциях, посвященных творчеству А.П. Чехова. М.К. Милых изучала также язык и стиль Л.Н. Толстого и М.А. Шолохова.

На примере отрывков из произведений А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, А. Белого, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева Наталья Валерьяновна рассказала слушателям о представлении диалогического общения персонажей, форме речи, существующей в художественном тексте. Профессор показала, как реплики и ремарки позволяют знакомиться с жизнью героя и расширить жизненное пространство.

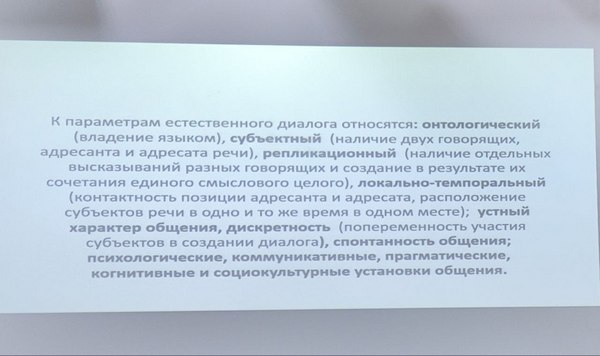

— Проза, в отличие от драмы, предоставляет наиболее естественный, проецируемый на живое общение диалог. В драме он в большей степени является искусственным, поскольку в речь персонажей нужно вложить максимальное количество информации. В прозе у писателя есть возможность по-другому включить сознание читателя в осмысление диалогического фрагмента текста, в котором сочетается авторская речь и речь персонажей. Самое главное, конечно, когда мы знакомимся с персонажным общением в произведении, — это автор произведения, субъекты общения, текст и наше с вами осмысление,

— поделилась Наталья Валерьяновна.

Лектор отметила, что некоторые формы диалогов в художественной литературе могут быть представлены только в графическом пространстве текста. Например:

— С-с-с-скотина! — бормотал Егорушка, который уже раз десять заходил к Аболтухову и спрашивал его, не может ли он выписать шампанского самого высшего сорта (А.П. Чехов «Цветы запоздалые»).

Читатель понимает, что герой ранее несколько раз общался с Аболтуховым и получал отрицательный ответ, который и представлен в тексте. При этом нет упоминания, как именно строились эти диалоги.

С помощью общения в тексте автор может передать внутренние переживания героев, особенности их характера, важные детали и многое другое. Те или иные формы коммуникации двух персонажей помогают достичь разных целей.

Завершилось мероприятие обсуждением существования диалогов с животными и размышлениями о переносе литературы в комиксы, где форма общения приобретает новый характер.

Текст и фото: Кристина Бочарова