«Научная весна — 2025»: огонь и свет в творчестве Гёте

19 апреля на открытом заседании СНО «Клуб любителей древности» прошла лекция на тему «Огненная символика в творчестве Гёте». О масонстве, Светилах в «Фаусте» и «Годах учения Вильгельма Мейстера», а также об эмблематических образах в творчестве писателя рассказала руководитель СНО, кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной литературы ИФЖиМКК Ирина Черненко.

В начале лекции Ирина Анатольевна отметила: символика у Гёте многоплановая и многосмысленная, поэтому стоит обсудить не только огненные образы, но и световые.

В связи с заявленной темой филолог рассказала о некоторых символических фактах из биографии писателя. Например, по некоторым свидетельствам, перед смертью он просил «больше света» — позже эту бытовую просьбу трактовали как в духе идеалов эпохи Просвещения. Еще один интересный факт связан с названием дома, в котором жил Гёте, учась в Лейпциге, — «Большой огненный шар» (старинный зажигательный снаряд).

— Есть несколько легенд об истории его названия. В одном источнике сказано, что такой огненный шар был изображен на доме; в другом источнике говорится, что во время Тридцатилетней войны подобный снаряд прилетел в здание, но не взорвался — заметила лектор.

Сначала Ирина Анатольевна рассказала об огне в творчестве Гёте на стилистическом уровне. Филолог отметила, что огненные метафоры в письмах писателя обычно обозначают политические катаклизмы, в том числе революции и войны, которые пережил Гёте. Однако в загадочной «Сказке о зеленой змее и прекрасной Лилии», которая имеет множество трактовок, от политической до алхимической, огонь в таком значении практически не фигурирует.

— В политических, не самых популярных интерпретациях «Сказки» под Рекой понимают Рейн, под Лилией — Францию, под Юношей — Германию. Змею, пожертвовавшую собой, соотносят с простым народом, страдающим от политических неурядиц. Блуждающие огоньки — мыслители, верившие во Французскую революцию до ее свершения. Один из королей (из хаотической смеси трех металлов) — Людовик XVI. Блуждающие огоньки вылизали золотые прожилки из смеси металлов — статуя рухнула.

Затем перешли к огню на эмблематическом уровне. Прежде всего лектор на материале «Фауста» рассказала, как Гете варьирует возможности барочного принципа «поэзия как живопись», в основе которого лежит визуализация образов.

— Гомункул описывает сон Фауста, который становится доступным глазу. Он выделяет детали зрительного восприятия: «прозрачность вод», «густота зарослей», «сияние красоты царицы». Позже Фауст будет смотреть уже не на Елену из сна, а на ее зримый оригинал. Такое удвоение картины, когда предстают одновременно и пластический, и словесно-визуализированный варианты, подобно эмблематическому образу, — рассказала Ирина Анатольевна.

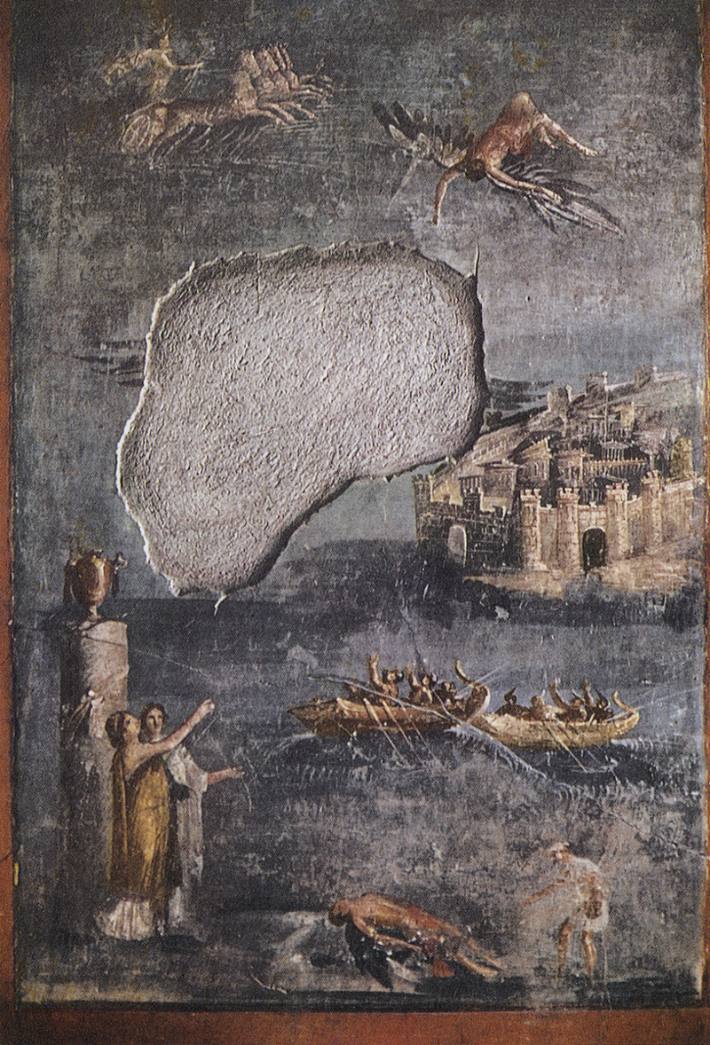

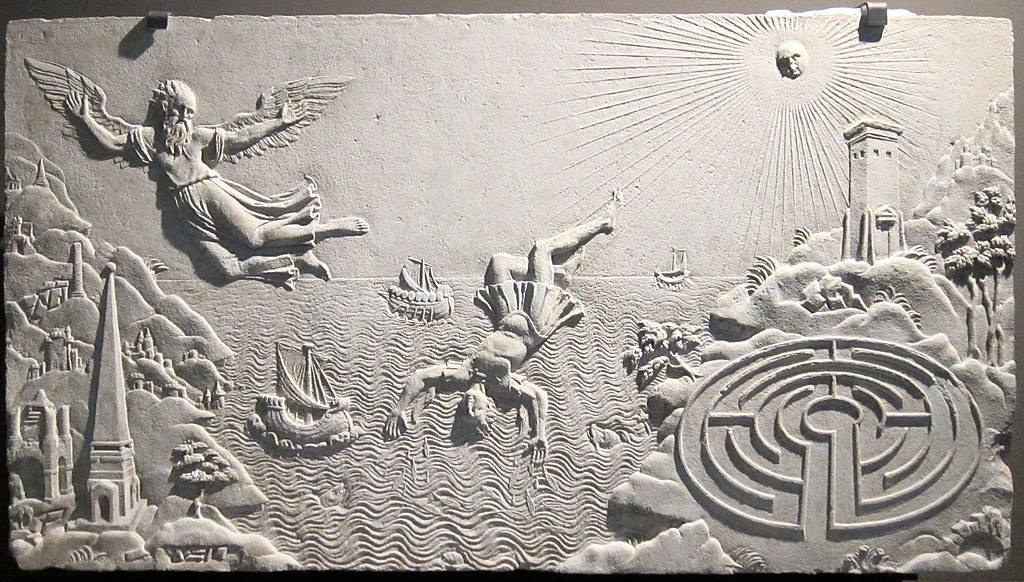

В Фаусте Гёте также использовал эмблематический спектакль, сочетая готовые образы со своим художественным замыслом. Ярким примером стала сцена гибели Эвфориона, которого хор сравнивал с Икаром. С ним связан ряд световых эмблем:

— Сияние головы героя — традиционная световая эмблема избранности и поэтического дара. Эвфорион падает к ногам родителей, после чего появляется новая эмблема. Его светящийся шлейф, подобный шлейфу падающей звезды, сменяется огненным ореолом, который устремляется ввысь.

После Ирина Черненко перешла к «Светилам» в «Фаусте» и выделила главную пару в трагедии — Солнце и Луна.

— Мне кажется, «Фауст» не мог состояться без Солнца. В трагедии у него четыре имени: немецкое Die Sonne, греческие Феб и Гелиос и римское Сол. Луна также имеет несколько имен: Der Mond, Луна, Диана-Луна-Геката. Лунная символика в трагедии менее значима, но в ряде случаев она необходима. Всегда связана с солнечной, так как ночное светило часто воспринимается как коррелят дневного, — подчеркнула лектор.

Филолог обращалась к тексту трагедии, анализировала его фрагменты, световую символику, роль «Светил» в сюжете и в судьбе Фауста. Например, только Феб и Die Sonne участвуют в жизни главного героя. Солнце именуется Гелиосом только в тех «уголках» моделируемого условно античного мира, в которые Фауст не вторгается: о нем обычно говорят персонажи низшего ранга — сирены или пленные троянки. А Сол в своем каламбуре упоминает Астролог (ему подсказывает Мефистофель) в сцене, где главное действующее лицо отсутствует.

— Если продолжать трактовки Солнца, нужно немного узнать о масонах, поскольку Гёте практически всю жизнь был участником разных масонских организаций, — так перешли к масонской символике в творчестве Гёте.

В связи с этим лектор рассказала о световой символике в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера»: роли сценического света, отсутствии света, символике восхода Солнца, а также привела несколько масонских терминов. Например, Свет, или Сыны Света, — иносказательное название масонов. По легенде, так их называли во времена строительства Египетских пирамид и Храма Царя Соломона.

Текст и фото: Алина Зарубина