«Научная весна — 2025» в ИФЖиМКК: как Теофил Готье и Анна Гавальда передавали женские образы в своих произведениях

7 мая на платформе Microsoft Teams состоялось заседание СНО «Проблемы сопоставительного изучения французского и русского языков». Темой встречи стал анализ тропеических единиц, используемых французскими авторами для создания женских образов в своих произведениях.

Началась встреча с того, что руководитель СНО, заведующий кафедрой романской филологии Сергей Кравцов представил спикера мероприятия — магистрантку второго курса ИФЖиМКК Марию Манько. Далее Сергей Михайлович рассказал немного о теме мероприятия:

— Это открытое заседание студенческого научного общества. Здесь у нас филологи и лингвисты, которые исследуют язык, в частности, на разных языковых материалах. Сегодня материалом служит художественный текст, художественный дискурс.

Затем Мария приступила к презентации доклада. В своем исследовании магистрант сосредоточилась на творчестве двух известных авторов: писателе 19 века Теофиле Готье и нашей современнице Анне Гавальда.

— Прежде всего хочется напомнить, что авторы занимались творчеством совершенно разной эпохи. Анна Гавальда — это современная писательница, в то время как Теофиль Готье — представитель эпохи романтизма, творил в 19 веке. Эта временная разница представлена и в том, как авторы передают женский образ в своих произведениях. Также мне было важно отразить различия точек зрения, исходя из гендерного аспекта. То, как женщина-автор описывает своих героинь, во многом отличается от того, какими предстают женские персонажи в произведениях автора-мужчины».

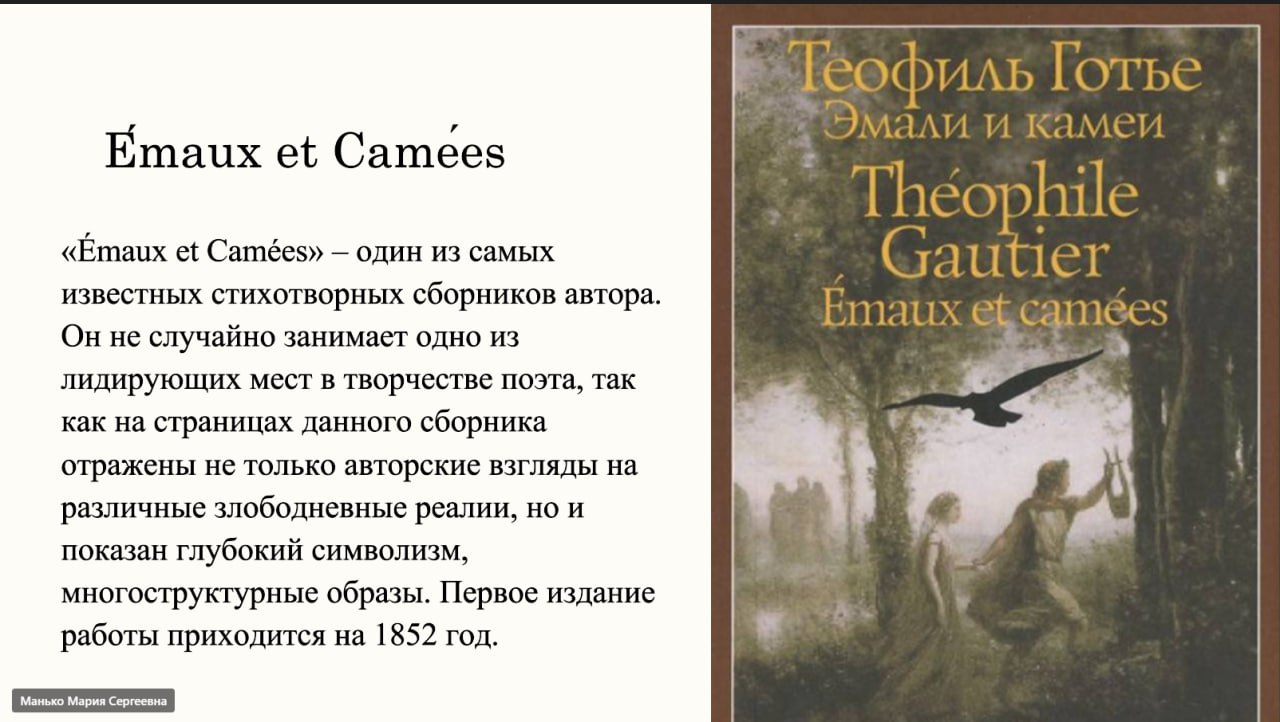

Далее Мария немного остановилась на биографии Готье, после чего перешла к анализу тропов, рисующих женские образы в его сборнике Émaux et Camées («Эмали и Камеи»). Для удобства анализа спикер разделила тропеические единицы по группам. И первой такой группой выступили метафоры. В стихотворении Rose thé («Чайная роза») множество очень ярких и необычных метафор. Например, скрытая метафора: «Мотылек, что заставил бы покраснеть белую розу от смущения, от стыдливости». Белая роза здесь в значении девушки, которая в представлении лирического субъекта однозначно покраснела бы, внимая стихам своего возлюбленного.

— Следующим примером использования метафоры как следствие создания женского образа можно выделить стихотворение «À la Petra Camara», посвященное танцовщице. Здесь я выбрала отрывок Qui scintille comme une flamme Dans un tourbillon de beauté. И вот un tourbillon de beauté — это вихрь красоты. Вихрь представляет собой натуралистическую метафору. В данном стихотворении референтом служит главная героиня, которая сквозь призму восприятия Теофиля Готье имеет красоту, схожую с природной стихией, что позволяет автору передать глубину и остроту чувств персонажа.

Следующими примерами спикер иллюстрировала уже силу сравнений в художественных текстах Готье. В стихотворении «Les Néréides» автор сравнивает прекрасных нимф с белыми цветами лилии, которые образно танцуют в воде. Благодаря этому сравнению автор подчеркивает грациозность и изящество движений девушек.

Последней группой примеров, иллюстрирующих яркие женские образы в творчестве Готье, стали олицетворения:

— Перед вами стихотворение «Анакреонтическая песенка», или «Odelette anacréontique». Здесь я выбрала один из типичных фрагментов: «Птица, идущая по аллее, пугается и исчезает при малейшем шуме. Моя страсть — это нечто крылатое. Она улетает, когда кто-то следует за ней». И вот конкретно разберем олицетворение «моя страсть улетает». Данный атрибут повествует о чувстве любви, испытываемым главной героиней. Девушка признается, что любовь, ее любовь — это нечто очень хрупкое и нежное. Ее нужно беречь, иначе она может исчезнуть при малейшем неосторожном движении.

Далее спикер перешла к творчеству Анны Гавальда. Мария снова уделила немного времени биографии, после чего приступила к анализу конкретных тропов из тех, что писательница использовала в своем сборнике рассказов Ja voudrais que quelqu’un m’attende quelque part («Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал»).

— Прежде всего стоит сказать о том, что в этой книге представлен широкий спектр тропов, но для доклада я выделила три основных: эпитеты, метафоры и сравнения. Сразу отмечу, что уже выделяется некая разница между двумя авторами. В творчестве Готье наиболее многочисленным тропом является метафора, а именно натуралистическая метафора, а у Анны Гавальда представлены эпитеты как самая многочисленная категория.

Свой анализ Мария начала именно с эпитетов. Первый пример: Les épaules offertes et douces («открытые и нежные плечи»). Героиня рассказа, из которого взят отрывок — это девушка, мечтающая найти настоящую любовь. Она уверена в себе, поэтому говорит о своих внешних чертах с любовью и гордостью. Этот эпитет позволяет передать собственную оценку героиней своей внешности.

Следующий пример: Elle est vulgaire, vraiment vulgaire («Она вульгарна, действительно вульгарна»). Героиня рассказа нелестно высказывается о своей коллеге из-за личной обиды. Она проработала с этой женщиной на протяжении множества лет и была вынуждена выслушивать негативные комментарии в адрес своей работы, внешности и так далее. Именно это и сформировало ее личную неприязнь, поэтому она ее и называет свою коллегу по-настоящему, действительно вульгарной.

— Далее обратимся к сравнениям в творчестве Анны Гавальда. Здесь я также выбрала основные сравнения. Их гораздо больше, конечно же. Но рассмотрим представленные на слайде. «Мое сердце похоже на большой пустой мешок». Главная героиня рассказа, из которого я выбрала этот отрывок, это женщина, уставшая от ежедневной рутины. Она понимает, что потеряла вкус жизни и делится своими переживаниями с сестрой. Именно поэтому она говорит о том, что ее сердце уже похоже на большой пустой мешок. Возможно, от недостатка эмоций как раз таки в этой рутинной жизни.

После нескольких других примеров Мария перешла к последней группе тропов для анализа: метафорам. Пример vulgarité du cœur (вульгарность сердца) взят из того же рассказа о героине, уставшей от своей назойливой коллеги. Она говорит, что у нее не только вульгарный внешний вид, но и сама душа, само сердце тоже вульгарны. Так она еще сильнее подчеркивает свою неприязнь к этой женщине.

— И еще один пример: Les yeux de merlans frits («глаза жареных рыб»). Этот рассказ ведется от лица мужчины, у которого было множество женщин и который пренебрежительно о них отзывался, говоря, что у них глаза вот этих жареных рыб, что они все одинаковые, и что взгляд у них одинаково глупый.

В заключение Мария показала сходства и различия двух авторов. Готье изображает женщин более возвышенно, сосредотачивается на внешних характеристиках. У Гавальда же женщина показана в более откровенном, приземленном амплуа. Писательница описывает страдания и переживания своих героинь. Эти отличия связаны как с эпохальным различием, так и с гендерным.

— Если любовь Готье переходит в абсолютное восхищение к героиням, то любовь Гавальда проявляется по-другому. Зачастую используя какие-то уничижительные формулировки по отношению к женщинам, автор открывает нам честную сторону женской жизни, где не все идеально, где есть какие-то страдания, изъяны. Анна Гавальда искренне сопереживает своим героиням, представляя себя в роли скрытой наставницы, которая хоть и отпускает колкости, но все равно заботится о своих героинях.

Сходства двух авторов, как подмечает Мария, заключается в трех аспектах. Во-первых, они по-своему любят женщин. И пусть это «по-своему» сильно различается, оно не перестает быть уникальным и необычным. Во-вторых, можно отметить, что в их произведениях присутствуют неоднозначные героини. Зачастую у обоих авторов прекрасные внешне девушки страдают от душевной боли или же являются ловкими манипуляторами, которые благодаря внешности добиваются своих целей. И третья схожесть, что оба автора акцентируют внимание на психологическом портрете героинь. Готье в меньшей степени, но все же уделяет внимания и внутреннему миру девушек в своих произведениях.

— Ну и в заключение всего исследования можно отметить, что женский образ является неотъемлемой частью мировой культуры. Он проходил определенные изменения как в контексте истории, так и в контексте литературы, и для адекватности его формирования и понимания важно не только корректное использование стилистических средств, но и их корректная интерпретация, что я и попыталась сделать в своем исследовании. В докладе был представлен анализ тропических единиц произведениях таких ключевых фигур французской литературы, как Анна Гавальда и Теофиль Готье. Женский образ еще не в полной мере рассмотрен у этих авторов. И так как их творчество относится к разным историческим эпохам, изучение этого творчества позволило показать разнообразие изображения женского образа в литературе с точки зрения временного аспекта.

Свои мысли по поводу проделанной работы также высказал Сергей Михайлович. Он отметил, что исследование Марии очень актуально в настоящий момент и что его можно расширить, рассмотрев женские образы в произведениях других авторов мужчин и женщин и усилив при этом акцент на социальную, гендерную лингвистику. Слушателям же он предложил проделать собственное исследование, в рамках которого они могут предложить мужчине и женщине описать один и тот же женский портрет, а после сравнить его описание.

В завершении встречи участники обменялись своими впечатлениями по поводу исследования Марии Манько.

Текст: Вадим Скворцов