Профессор Ахмадулин: «Стал бы я точно капитаном, если б газета не позвала»

С Евгением Валерьевичем Ахмадулиным мы встретились накануне серьезной круглой даты. Уговаривали его на интервью двумя журналистскими кафедрами. Профессор был очень занят — и текущими делами, и свалившимися в преддверии 80-летнего юбилея. Повезло, что Евгению Валерьевичу удалось выделить нам с доцентом Александрой Кузнецовой пару часов. Потому как профессор Ахмадулин хоть и очень известная медийная личность, но попробуйте найти какое-нибудь его интервью. Однако прежде чем перейти к разговору по душам, соблюдем важные формальности.

Итак, Евгений Ахмадулин — доктор филологических наук, профессор кафедры теории и практики массовой коммуникации ИФЖиМКК ЮФУ, действительный член Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург) и Академии наук региональной печати России. Автор двенадцати монографий, трех учебников и более 150 статей по истории и теории журналистики. Член Союза журналистов СССР и России.

Другие не менее важные вехи жизни таковы. Евгений Валерьевич был заместителем главного редактора (Ю.А. Жданова) трех научных журналов «Известия Северо-Кавказского научного центра»: «Общественные науки, «Естественные науки», «Технические науки». Стал одним из первых успешных кооператоров Ростова (занимался издательской деятельностью). Возглавлял региональную партию политического центризма. Возродил к жизни газету «Приазовский край» и был там директором и главным редактором. Состоял в советах двух банков и учил бухгалтеров, как действовать в рыночной экономике. А еще Ахмадулин очень спортивный человек. В детстве, чтобы постоять за себя, начал серьезно заниматься боксом, а также плаванием, гимнастикой и модным в то время культуризмом.

— Евгений Валерьевич, исходя из вашей биографии, можно сказать, что расхожее выражение: «Человек, который сделал себя сам», — в полной мере к вам применимо. То есть такое драматическое начало жизни и последующее поступательное движение от цели к цели. Вы всего достигли, что планировали? Или еще кое-что осталось?

— Главный план был — стать моряком. Капитаном. Альбомы разные собирал с кораблями. Романтика, конечно. С пятого класса мечтал. А после седьмого уже пытался поступить в одесскую мореходку. Документы подал, но мне отказали без объяснения причин. В детдоме предположили, что, возможно, не все документы нужные собрали.

— Сколько вам было, когда вы попали в детдом?

— Три года. Метрика сохранилась. Родителей не помню. Ни в лицо, никак.

— Ну и, вспоминая ваши рассказы, вам чудом там удалось выжить, да? В этом детском доме.

— Да. Сначала в пересыльном был, типа тюрьмы, где солдаты стояли с автоматами. Я такой маленький, а кругом эти переростки-детдомовцы. Когда у тебя всю еду забирают или могут засунуть в тумбочку, заколотить ее и сбросить с верхнего этажа.

А потом отправили под Шахты в какой-то детский сад. Я там один жил все время, других детей вечером по домам разбирали, а я оставался. И так до семилетнего возраста. Затем определили сначала в Шахтинский, а затем — в Тацинский детский дом.

— Судя по всему, моря-то вы и не видели до пятого класса. Откуда тогда такая мечта?

— «Россию молодую» прочитал, про Петра Первого. А там все эти фрегаты строящиеся и прочее. А когда в седьмом классе был, атомоход «Ленин» на воду спустили. И я капитану написал письмо с просьбой принять меня юнгой. В то время я уже был малость популярный, после поездки в «Артек». Я в лагере сколотил бригаду, и мы кирками на сланце построили теннисный корт. Про нас даже «Комсомольская правда» написала. Поэтому и решился на письмо капитану атомохода «Ленин».

— Ответил?

— Да!

— Ничего себе!

— Ответил примерно таким образом. Очень уважительно. Написал: дорогой Женя, надо все-таки сначала пройти учебу в мореходке. И как только будете заканчивать, сразу мне напишите — и у вас будет гарантированное место. Но с мореходкой, как я уже сказал, не сложилось. Поэтому куда направили из детдома поступать, туда и пошел. А было два пути — фабричное заводское училище (каменщики, штукатуры и прочее) и химико-технологический техникум. В каменщики мне не очень хотелось. Поэтому техникум. Да и отличником я был. Мне тогда казалось, что я стану знаменитым химиком, как профессор Бутлеров.

Подготовка была почти инженерная. Много практики. Мы изучали все виды станков, работали на них. После окончания по распределению собирались меня отправить в Красноярск. Выпуск в декабре, а у меня для Сибири и одежды-то нет. Стипендия была как у детдомовца — четырнадцать рублей. Зато в конце года выплачивали пособие 80 рублей. Тяжело было жить на стипендию. Иногда сознание терял на занятиях от голода.

Но до Красноярска я не доехал. Пошел в комиссию по распределению объяснил, что у меня ни шапки нет, ни пальто, ни теплых вещей: я там просто замерзну. Тогда меня направили в молодой городок Волжский.

Приехали туда вчетвером, думали: мастерами будем. А завод еще не работал. Поэтому оформили слесарями на голый оклад. Так началась моя взрослая жизнь.

— Это ж сколько вам было?

— Восемнадцать. Здесь у меня первые стихи начали печататься. А еще надо было получить аттестат зрелости. Пошел учиться в вечернюю школу. К 10-летию города Волжский написал поэму. За это мне в школе поставили оценки в аттестат сразу по русскому, литературе, а заодно и по математике. Причем по литературе поставили за поэму «четыре», а по математике — «пять».

Почувствовал себя поэтом. А кроме того, меня назначили заместителем секретаря комсомольской организации завода. Но поскольку секретаря не было, я и свадьбы комсомольские устраивал, и ключи от квартир вручал.

— Столько у вас профессий в руках ценных, Евгений Валерьевич. Почему вдруг журналистика? Что было толчком? Когда это случилось?

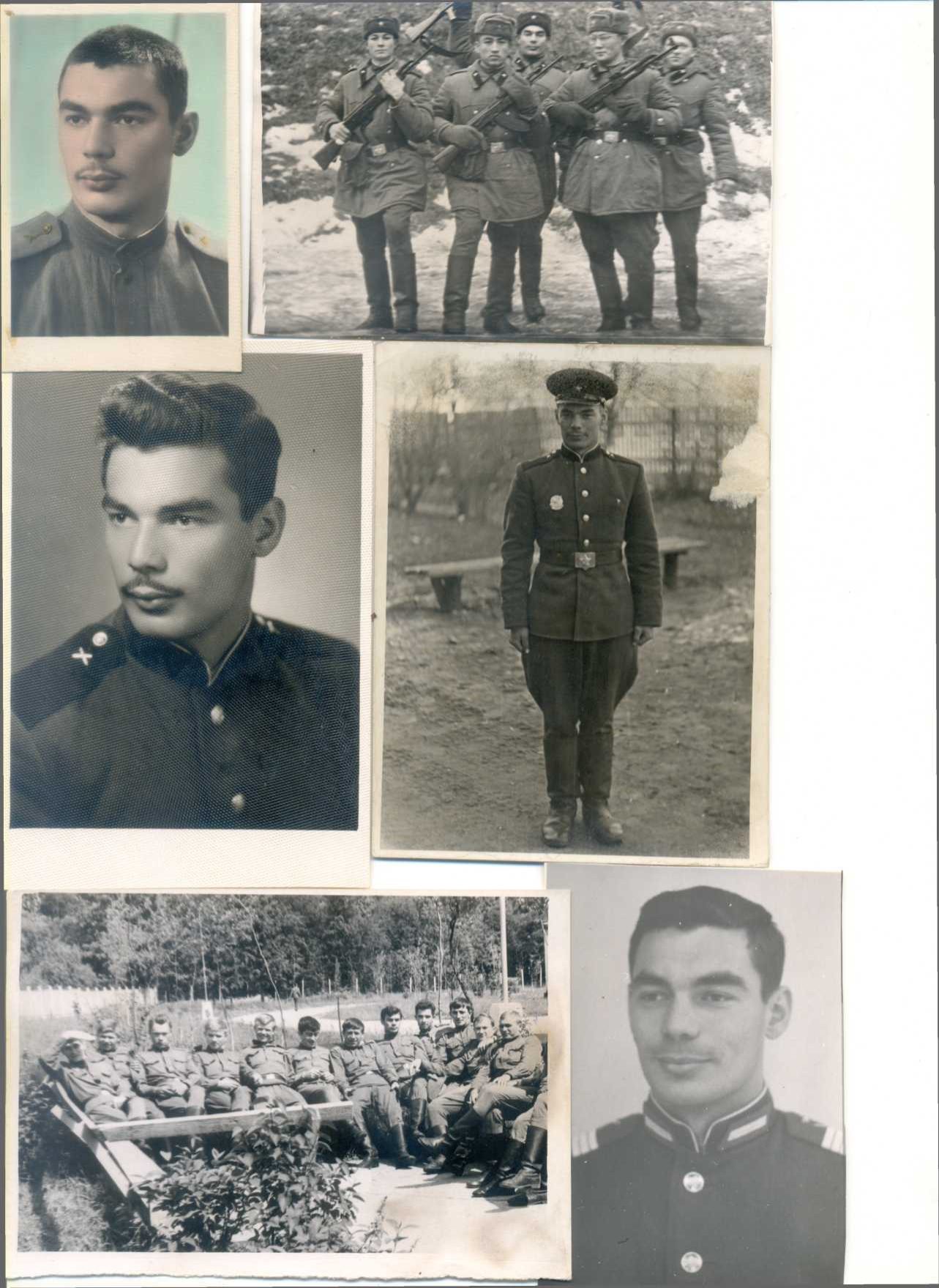

— В армии, наверное. Служил в Литве в ракетной дивизии. И поскольку образование техническое есть, то меня сразу определили в сержантскую школу. Вот там я и начал печататься в газете Прибалтийского военного округа. Сначала стихи, потом и все остальное — информационные тексты, очерки. Возможно, поэтому после окончания сержантской школы всех сослуживцев отправили в воинские части, которые по лесам разбросаны, а меня оставили в дивизии инструктором политотдела.

Я до этого с двумя инструкторами политотдела встречался — по поэтической линии. Они оба писали стихи. Оба москвичи. И они дембельскую замену себе нашли в моем лице. Помню, я однажды даже гимн ракетчика написал. Потом на музыку положили, ансамбль исполнял.

— За три года службы успели многое написать и понять, что журналистика — это ваше, да?

— Нет, я больше на поэзию налегал. Когда все закончилось, подал документы в Литературный институт имени Горького. Собрал все, что у меня было, а было много, и послал. Но двести стихов ни один уважающий себя эксперт не будет читать. Графоманов они не любят.

А я же себя уже поэтом ощущал. В Литве на праздниках разных выступал. Знаете, как меня там представляли? Литовский поэт Евгениас Ахмадулинас.

— Литовский?

— Они всех служащих в Литве называли литовскими.

И вот я как поэт приехал в Ростов и сразу пошёл в Союз писателей: принимайте, мол, меня. Они удивились. Но, тем не менее, поставили в повестку дня мое выступление со стихами.

Там сидели такие асы, как Ашот Гарнакерьян. Он, когда обсуждать начали, сказал: «Топить надо молодых поэтов, как котят».

В общем, в поэты не взяли. Тогда и решил податься в журналистику. Поступил на заочное в РГУ.

— А почему заочка?

— Потому что был женат. Поступил работать инженером на станкозавод. Писал в городскую газету. Потом и в редакцию пригласили.

— Интересно, а что подтолкнуло вас на следующий шаг — перейти от практической журналистики к ее теоретическому изучению, заняться наукой?

— На тот момент я уже лет десять поработал. Да, я много писал. Были всякие премии, поездки, прочее. Советская журналистка — это другая журналистка. Нас ценили гораздо больше.

— Но давали сказать меньше.

— Ну, конечно, журналисты правила знали. Но действенность публикаций была гораздо выше. У меня много было критических материалов. Например, написал фельетон о воровстве на мясокомбинате. Предприятие всегда получало первые места в соцсоревновании. Да и нужных людей снабжало. Меня на бюро горкома, конечно, пропесочили. А в другой раз опубликовал очерк об эмигрантах, которые приезжали сюда из Америки, Франции, Австралии. Бывшие наши, которые после войны остались кто где. Писал, как они все неплохо живут. И мне приходилось всякое выкручивать: да, конечно, в Америке качество жизни выше, но мы стремительно идём вперёд и т.д. и т.п. Опять на бюро горкома чихвостили.

— И часто вас на бюро горкома вызывали?

— Часто. Но больше для проформы. Там тоже все друзья мои хорошие были. Но, правда, когда меня должны были назначить главным редактором — прокатили. Кто-то из КГБ заявил на бюро: он еще такое вам напишет — он же с Солженицыным встречался. А я действительно встречался с Солженицыным. За одним столом сидели, друг на друга смотрели, но не разговаривали.

— Как так получилось? Где это было?

— В музее донского казачества. Я писал дипломную работу, а он — «Август Четырнадцатого». У него стопка литературы, и у меня стопка литературы.

Он остановился в Новочеркасске у художника Гордея Таранова. А я знал Гордея Петровича. Попросил познакомить с Солженицыным. Таранов попробовал, потом сказал: не будет он с тобой знакомиться — не хочет тебя подводить. Отсекал любые контакты.

— Давайте вернемся к тому, как все-таки произошел переход от журналистики практической к журналистике теоретической.

— Сначала я в МГУ защитил диссертацию по истории журналистики «Печать Дона накануне и в годы первой русской революции 1895-1907 гг.». В это время начал активно ездить по конференциям. Иногда меня отпускали в редакции. Я познакомился с московскими и ленинградскими учеными.

— Что побудило вас поменять историю на теорию?

— После защиты докторской меня назначили заведующим кафедрой. Докторская, правда, тоже по истории. Мне перейти от истории к теории было проще, потому что я в своей докторской диссертации по истории разработал систему, а потом перенес это на теорию журналистики. Они очень согласуются. Сейчас читаю первому курсу одновременно и курс теории, и курс истории. А методы системного анализа те же самые.

— Спрашиваем у вас как у эксперта. Каким вы видите будущее журналистики на ближайшие 10-20 лет. Дайте прогноз.

— Я думаю, что и газеты, и журналы, и книги — все останется. Но на любителя. Они будут другими, элитарными, для узкого круга ценителей. А для массового читателя — лента новостей в интернете. И не знаю, останется ли название профессии «журналист» или как-то это назовут по-другому. Специалисты по связям с общественностью, например.

— А сегодня мы кого учим? Универсальных журналистов?

— Я бы сказал, мы делаем как бы заготовку, из которой можно вылепить конкретного профессионала. В зависимости от того, куда он потом пойдет.

— Евгений Валерьевич, возвращаясь к поэзии. Стихи пишете до сих пор?

— Когда хочется.

— А хочется?

— Нет, не очень. Они какие-то грустные стали получаться. Последний раз до пандемии еще писал. Так и назвал — «Грустинки».

Весь мир из связей тесных соткан.

С годами чувствуешь потери...

И прошлое стучится во все окна,

И в будущее заперты все двери.

— У вас же и оптимистичные были. Такие ритмичные, красивые стихи. Вы читали на каких-то праздниках наших факультетских. Что-то там про кровь казака и турчанки.

— Ну вот на юбилее и прочту.

— Давайте сейчас — эксклюзивно для нас.

— «Сын Дона» называется. Написано в Новочеркасске в 1970 году.

Времена прошли былые

Звонких сабельных метелей,

Ковылей моря седые

Ещё больше поседели.

Не шумят гульбой майданы,

Под знамёна на подмостках

Не выходят атаманы

В пестрый круг донского войска.

Не гудят набаты зовом,

Опустело поле брани,

Где когда-то под Азовом

Полонянок в жёны брали.

Где-то там, в степи-дончанке,

На века зажгла во мгле

Страсть казака и турчанки

Кровь мятежную во мне.

И вела меня фантазия

У костров в степи, в ночевках

В атаманы Стеньки Разина,

В царедворцы Пугачёва.

***

Вышел я из сказок детства,

Из мечты, воздушных замков…

Но достался мне в наследство

Гордый дух донских казаков.

Пусть на мне не те одежды,

Дон, склоняюсь пред тобой:

Я по-прежнему мятежный,

Вольный, сильный, молодой!

Заклинаю своей дружбой:

Перед выходом на фронт,

Я учусь владеть оружием

Поэтических острот.

Слышу “гик” и топот конский,

Подо мной Пегас, как бес!

Мне бы в сотне с Маяковским

С пикой мчать наперевес.

Только нет ещё той пики,

Нет ещё того коня…

Дон мой батюшка великий,

Сын твой слушает тебя!

— Здорово! Получается, у вас мама — донская казачка, папа — татарин, а кем вы себя ощущаете?

— Русским (смеется). Ну, казаком, понятно. Татарин — это человек на коне. И казак — человек на коне. У нас же сплошные тюркские слова в казачьем диалекте.

— Умеете на коне?

— Да, в детдоме у нас была лошадь Ласточка. С норовом, не всех к себе подпускала. Мы с друзьями за ней ухаживали, и катались тоже. Без седла, конечно. Скачешь по пригоркам, иногда Ласточке что-то взбредет, и она резко останавливается. А ты кубарем через голову летишь, а она дальше тебя тащит. Один раз по свежей щебенке меня протащила, весь бок ободрал. Да еще и лягнула в бок задними копытами. Что-то ей не понравилось.

— Евгений Валерьевич, несмотря ни на что, вы все-таки удивительно оптимистичный человек. В чем секрет?

— Оптимизм состоит в том, что кому-то ты нужен, кто-то тебе нужен. У тебя впереди есть, что делать.

Текст: Виктория Никитченко

Фото: Виктория Никитченко и из личного архива Е.В. Ахмадулина