«Любая наука начинается с первого шага»: на «Неделе науки — 2025» в ИФЖиМКК выступили 600 молодых исследователей в 56 секциях

16 мая в ИФЖиМКК прошла студенческая научная конференция «Неделя науки — 2025».

На открытии конференции собрались студенты ЮФУ и двух иногородних вузов, сотрудники кафедр ИФЖиМКК и гости из других вузов, чтобы поприветствовать друг друга и узнать подробнее о конференции.

Анна Панова, руководитель Проектного центра по сопровождению научно-инновационной деятельности, рассказала: в этом году студенческая конференция «Неделя науки» стала более масштабной. В институте работало 56 секций, охватывающих разные направления научной деятельности студентов. Около шестисот молодых исследователей были готовы представить свои доклады. Впервые за долгое время на конференцию приехали учащиеся других вузов — Луганского государственного педагогического университета и Донецкого государственного университета.

Конференция началась с пленарного заседания. На собрание пришли не только докладчики и члены жюри в секциях, но и слушатели — те, кто только погружается в науку.

— Мы неслучайно пригласили в этот зал первокурсников: они только начинают свой путь в науке. Нет большой и маленькой науки. Любая наука начинается с первого шага. Дерзайте, исследуйте, и ваши маленькие открытия приведут вас к интересным результатам, — обратилась к студентам Елена Маслакова, заместитель директора ИФЖиМКК по учебной работе.

В аудитории также присутствовали гости, выступившие перед студентами и преподавателями. Руководитель Первичной профсоюзной организации ЮФУ Сергей Дюжиков отметил, что все выпускники университета, добившиеся высот в науке, начинали с подобных конференций. По его мнению, именно такие мероприятия учат собирать информацию, анализировать, критиковать, высказывать свое мнение, презентовать свой материал. Его речь продолжил Алексей Боровиков, главный редактор издательства «Феникс». Алексей Аркадьевич подчеркнул, что исследовательские навыки могут пригодиться человеку в любой сфере, и подарил институту линейку книг, посвященных победе в Великой Отечественной войне.

Единственным докладчиком на пленарном заседании стала аспирант кафедры отечественной и зарубежной литературы, младший научный сотрудник лаборатории филологии ЮНЦ РАН Алла Лисица. Алла Романовна выступила со своей работой на тему «“…Григорьев — не писатель ли?”: метатекстуальность в романе В. Каверина “Два капитана”».

— Для меня и моего научного руководителя эта книга стала знаковой. Когда-то мы с ней говорили о наших научных планах, в тот момент всплыло произведение Каверина. Между прочим, он связан с нами, с Ростовской областью. В 1920-е годы Каверин работал в станице Константиновской, а в одной из своих книг освещал события в Сальске, — поделилась Алла Лисица.

После окончания пленарного заседания участники конференции разошлись по аудиториям. Ниже мы публикуем первую часть отчетов работы некоторых секций.

Секция 2. Лирический текст

В состав жюри секции вошли Владимир Козлов, доктор филологических наук, научный сотрудник ИФЖиМКК, и Олег Иванов, кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной литературы.

Мероприятие открыла Елизавета Мотылькова с докладом «“Последний день Помпеи” К. Брюллова и эволюция образа помпеянской катастрофы в русской лирике». В своей работе она рассмотрела потенциальное влияние картины на эволюцию помпейской линии в произведениях Бенедиктова, Тимофеева, Пастернака, Маяковского, Блока, Шаламова и других.

Вторым докладчиком был Алексей Гипский. Он рассказал о поэтике звукоряда в цикле А. Белого «Пепел». В своей работе участник рассмотрел 107 произведений из поэтической книги. К каждому циклу сборника была составлена метрическая система, в которой выделили самые частые размеры для каждого из них. На примерах стихотворений были рассмотрены приёмы звукописи и их влияние на образы.

Работу на тему «Поэтика “Стихов о неизвестном солдате” О. Мандельштама» представил Леонид Ожигов. Он привел две интерпретации текстов: Левина и Горелика. Для первого война — состояние, на которое обречено человечество, для второго — обман человека небом, высшими силами, которые приводят к этому насильственному процессу. Мандельштам сочетал несколько жанровых традиций: «Такой подход отражает общую направленность недосказанности».

Валентин Новиков выступил с докладом «Поэтика циклообразования в творчестве Мандельштама» на материале «Восьмистиший» — одного из самых тёмных произведений автора.

«Неизвестно даже его происхождение, а сам автор считал стихотворения цикла лишь подборкой отрывков неудачного большого произведения».

Участник представил два варианта издания восьми текстов, а также предложил собственный порядок расположения стихотворений.

Далее о «Реминисценции и их роли в лирике О.Э. Мандельштама» рассказал Антон Филонов. В докладе говорилось о формах литературного приёма в творчестве автора: отсылки в названиях, скрытые цитаты, упоминание имён известных творческих деятелей и образы из классического художественного наследия.

«Реминисценции у Мандельштама — это не просто демонстрация культурного багажа человека, это способ мышления, форма бытия лирического героя, стремящегося соединить себя с вечным художественным пространством».

Александр Марчуков выступил с докладом об образах и темах поэзии А. Вертинского. Он рассказал, что творчество автора раскрывает экзистенциальное мироощущение Серебряного века и трагический опыт прошлого столетия.

«Поэт превращает личный опыт эмигранта и артиста в универсальную притчу о человеке, балансирующем между аллюзией и истиной, памятью и забвением».

Следующую работу на тему «Теория и практика верлибра в творчестве Намжила Нимбуева» представил Иван Козлов. На этот доклад участника вдохновил музыкальный исполнитель Хаски, любимым поэтом которого является выбранный автор. Нимбуев считал, что только в свободном стихе можно выразить душу своего народа. В его стихах сделана попытка освободиться от привычных устройств стихосложения.

Восьмая участница секции приехала на мероприятие из Луганского государственного педагогического университета. Айсель Солтанова рассказала о поэтической метафоре в поэзии Назыма Хикмета. Одно из стихотворений она зачитала на турецком языке.

«Метафора у Хикмета — не просто украшение, а мощный инструмент познания и выражения мировоззрения».

О жанровом своеобразии лирики Л. Аронзона рассказал Кирилл Ямшанов. На примере нескольких стихотворений он рассмотрел художественные приёмы, архитектонику и мотивы в творчестве поэта. Был сделан вывод, что Аронзон берет разные жанровые модификации: оды, элегии и другие.

С последним докладом в секции, посвященным поэтике водного пространства Петербурга в творчестве В.Б. Кривулина, выступила Ульяна Созинова. Она рассказала о зарождении водного пространства в Петербургском мифе, где городу было предсказано быть похороненным под бурлящими волнами, олицетворяющими победу «природного» над «человеческим». В стихотворениях были рассмотрены мотивы смерти, течения человеческой жизни и двойничества.

После десятиминутного совещания жюри подвело итоги:

- 1 место — Валентин Новиков;

- 2 место — Елизавета Мотылькова;

- 3 место — Леонид Ожигов.

Секция 10. Мир Чехова. Подсекция II

В состав жюри секции вошли доценты кафедры русского языка Елена Маслакова и Наталья Щаренская, доцент кафедры отечественной и зарубежной литературы Екатерина Максимова.

Первым выступил Глеб Архипкин с докладом о языковых средствах выражения психологических характеристик в пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня». Он рассказал об образе профессора Серебрякова, о значении единицы и двойки в тексте; о «чае» — детали, которая символически противостоит «отчаянию»; об основной метафоре жизни «ходить под Богом». Движение означает «нравственную жизнеспособность», возможность «двигаться по жизни». Именно поэтому болезнь Серебрякова — подагра — не случайна: она напрямую связана с хождением.

Выступление Александра Фатыхова на тему «Типы речевого поведения персонажей в рассказе А.П. Чехова “Попрыгунья”», во время которого он рассказывал о косвенной речи вместо разговора и «диалогах в никуда», из-за которых герои друг друга не слышат, породило в аудитории активную дискуссию. Зачем писатель использует именно такой способ изображения речи? В обсуждении участвовали и члены жюри, и участники конференции: тема доклада не оставила равнодушным никого.

Были и работы, связанные не с оригинальным текстом, а с его переложением: Фу Сянхуэй говорила об особенностях перевода рассказала А.П. Чехова «Жена», а Юрий Леонтьев — об особенностях представления рассказов А.П. Чехова в комиксах, делении текста и использовании средств выразительности на примере «Смерти чиновника». Последнему участники конференции задавали вопросы о связи комикса и оригинала, о том, как художник использует сатиру, метафоры и сравнения в самой картинке.

Выступила и приглашенная гостья — студентка Донецкого государственного университета Наталия Шкиндер — с докладом «Рассказ “Ванька” А.П. Чехова в аспекте писательской критики и его художественные черты». Она рассказала об истории успешной публикации рассказа и положительной оценке критиков, а также о трудности классификации темы литературоведами. Часть исследователей разделяют мнение о рождественском чуде из-за христианских деталей, которые создают ощущение присутствия Творца. Другая часть придерживается социально-критической интерпретации текста, утверждая, что чудо должно присутствовать здесь и сейчас, а «Ванька» — это пародия на классический рождественский рассказ, что позволяет Чехову отразить трагизм русской жизни.

В секции прозвучали и другие доклады: «Особенности реализации категории эмоциональности через оппозицию „статика — динамика“ в повести А.П. Чехова “В овраге”» Сармата Тедеева, в котором он анализировал пласты лексики, вертикаль и горизонталь в произведении; «Цвет как инструмент анализа художественного текста (на материале рассказа А.П. Чехова “Зеркало”)» Татьяны Мамаевой о значении серого цвета в произведении.

Когда все участники выступили, члены жюри объявили победителей и призеров:

- 1 место — Сармат Тедеев;

- 2 место — Юрий Леонтьев;

- 3 место — Александр Фатыхов.

Отдельно жюри отметило доклад Глеба Архипкина за успешный научный дебют.

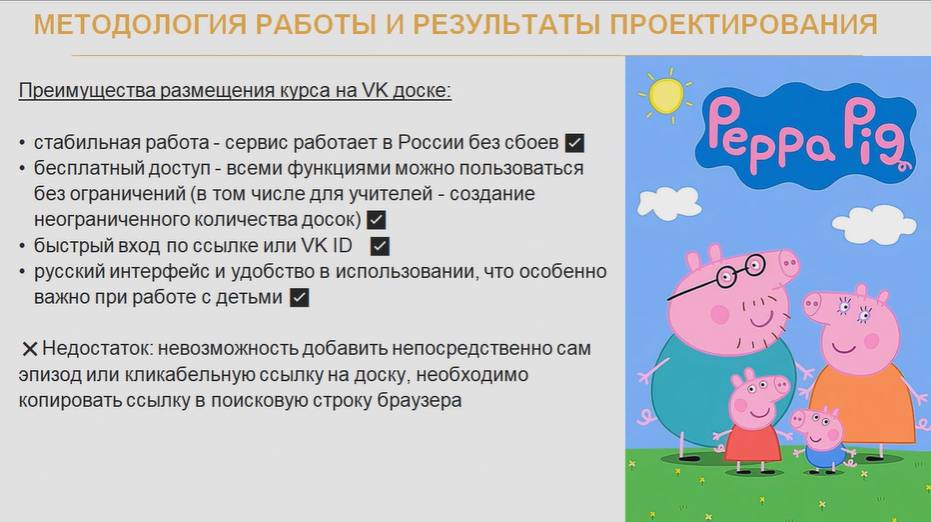

Секция 11. Современные технологии обучения иностранному языку и актуальные вопросы методики преподавания. Подсекция II

Главной темой обсуждения стали необычные методики изучения иностранного языка. В состав жюри секции вошли доцент кафедры английской филологии Анна Андриенко и доценты кафедры английского языка естественных факультетов Мария Белоусова и Яна Гудкова.

Первой выступила Аэлита Овсянникова с докладом «Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках английского языка в средней школе». Студентка рассказала, что благодаря видео- и аудиоматериалам формируется вторичная языковая личность. Но следует также учитывать тот факт, что невозможно использование цифровых технологий без учета определенных принципов: цифровые технологии должны быть доступны, учитывать процесс глобализации, персонализации материалов. Таким образом получится увеличить самостоятельность обучающихся.

— Контент у нас разнообразный, можно выбирать от TV-шоу до подкастов, то есть зависит опять же от уровня, от интересов и от возраста учащихся. В ходе проекта был выбран конкретный урок, и по этому конкретному уроку было проведено занятие: предполагается познакомиться с новыми словами, просматривается видео, а после видео есть задания с автоматической проверкой, где практикуются полезные фразы, составляются диалоги в группах, — рассказала Аэлита подробнее о своей практике.

С докладом об обучении грамматическим навыкам на основе принципа guided discovery (уровень А2–В1) выступила магистрант Анна Шелипова. Это индуктивный, ориентированный на ученика подход к преподаванию грамматики, когда учащиеся анализируют примеры и запоминают самостоятельно правила. Всё преподается через контекст, что помогает понять исследование грамматических форм. Исследования показывают, что учащиеся лучше усваивают и запоминают правила, когда они сами его выводят.

Алина Жуковская представила проект «Преодоление языкового барьера у студентов неязыковых направлений подготовки в условиях онлайн-обучения». Студентка провела опрос среди студентов и выявила проблемы и сложности при изучении иностранного языка, а также предложила альтернативные методы решения этих проблем.

Необычную методику предложил магистрант Владислав Мотыльков — обучение креативному письму на основе жанра фанфиков. Владислав проанализировал общественный интерес к жанру fan fiction и дал рекомендации по улучшению креативного письма:

— Написание фанфиков не только помогает развить навыки повествования, но и требует глубокого изучения оригинального текста, потому что нужно хорошо понимать характеры персонажей. И при всей этой работе, естественно, приходит понимание, как на этой основе генерировать новые идеи.

О реализации принципов таксономии учебных целей в обучении английскому языку в средней школе рассказала Мария Бахтыреева. Студентка разобрала учебники английского языка от разных изданий и проанализировала эффективность обучения. Мария считает эту тему важной и актуальной, так как не все ученики после выпуска из школы хорошо знают иностранный язык, и здесь большую роль играет не только заинтересованность предметом, но и материалы, по которым изучается язык.

Магистрант Алина Христова подготовила доклад на тему «Принцип перевернутого класса в реализации курса по подготовке к ЕГЭ по английскому языку». Суть метода заключается в том, что ученики осваивают теоретический материал самостоятельно, а на занятии задают преподавателю вопросы, возникшие в процессе изучения. Данный метод особо ценен для развития устной речи. Учащиеся могут проводить больше времени в диалогах, дискуссиях, отрабатывая навыки.

— Такой формат обеспечивает индивидуализацию, гибкость обучения, позволяя учащимся изучить материалы с возможностью пересмотреть диалог или же перечитать статью столько раз, сколько им необходимо для понимания материала. Таким образом на занятиях освобождается огромное количество времени, что позволяет включить в расписание максимальное количество практико-ориентированных занятий, — делится мыслями Алина.

Магистрантка Каролина Цатурова представила исследование «Королевская семья Великобритании в медиатексте: потенциал для обучения критическому мышлению и анализу аутентичных материалов на уроках английского». В контексте уроков английского языка медиатекст является эффективным инструментом развития аналитических умений, особенно если он связан с актуальными социокультурными темами. А британская королевская семья как раз является такой темой. И в условиях информационного общества учащимся важно интерпретировать, анализировать и критически осмысливать контент. Использование медиатекстов о британской королевской семье способствует развитию критического мышления, углублению понимания англоязычной культуры и активизации речевой деятельности.

Заключительным докладом стала работа магистрантки Александры Зеленской «Дидактический потенциал мультипликационных фильмов для комплексного развития языковых навыков младших школьников». Ни для кого не секрет: если смотреть фильмы, сериалы или мультфильмы на иностранном языке, можно улучшить знания языка. Александра предложила занятия на основе просмотра эпизодов мультфильма — обсуждение серии, аудирование, описание персонажей и другие методы. Такой формат подойдет не только детям, но и взрослым, потому что можно совмещать приятное с полезным.

Члены жюри поблагодарили студентов за их проекты и отметили, что каждый метод изучения иностранного языка по-своему необычен и уникален.

Победителями стали:

- 1 место — Аэлита Овсянникова;

- 2 место — Александра Зеленская;

- 3 место — Мария Бахтыреева.

Секция 13. Семантика и словообразование

В состав жюри секции вошли сотрудники кафедры общего и сравнительного языкознания: доцент Александра Козакова, профессор Людмила Табаченко, заведующий кафедрой Марина Флягина и старший преподаватель Елена Сердюкова.

Десять студентов продемонстрировали итоги своих исследований на темы секции «Семантика и словообразование».

Об эдиссийском диалекте тюркоязычных армян рассказала студентка 2 курса Арина Казарян. Она поделилась собственным опытом жизни в селе Эдиссия, в котором и зародился этот диалект. Ее основной целью было сравнить эдиссийские слова с азербайджанским и турецким литературными языками.

— Диалект — это системное явление, и недостаточно изучить только лексику. Только если на всех уровнях системы прослеживаются отличия от литературного турецкого или азербайджанского языка, то тогда мы можем говорить, что это диалект, — добавила заведующий кафедрой общего и сравнительного языкознания Марина Флягина.

Карина Малявка, студентка 3 курса, посвятила свой доклад семантическому полю слова «смерть» в романе Е.Г. Водолазкина «Брисбен». Сначала она истолковала значение лексемы слова и его этимологию, а после перешла к самому произведению. Карина проанализировала его и выявила, что слово «смерть» использовалось автором в разных значениях, таких как «прекращение жизни», «прекращение существования», «гибель, уничтожение чего-либо» и «переход к вечной жизни». Также оно появлялось на страницах романа в непрямом значении и имело оптимистичную коннотацию: «Жизнь — это долгое привыкание к смерти».

Елизавета Лищенко, студентка 3 курса, изучила модели слов-гибридов IT-специалистов. Целью ее работы было выявить продуктивные модели словообразования с английским компонентом в русском профессиональном сленге. Самым часто встречаемым способом образования слов-гибридов стал путь аффиксации.

— Самое сложное было найти научную базу для доклада. Так как материалов о словах-гибридах в IT-сленге очень мало и небольшой объем литературы, то мы решили сами изучить эту тему, — поделилась Елизавета Лищенко.

Кроме этого, свои доклады представили Кристина Чекалина, Мария Иванова, Елизавета Шевчук и Мария Зайцева-Склярова на такие темы, как «Лексико-семантический ряд “Трава рябина” в истории русского языка», «Образы пространства в гидронимии Дона», «Бытовая лексика говоров Нижнего Дона» и «Сопоставительный анализ семантики русского глагола “стоять” и болгарского “стоя”».

Также три студентки посвятили свои исследовательские работы Марине Цветаевой. Мария Карпова разобрала этимолого-словообразовательное гнездо с корнем «прост-», Елизавета Бурлака рассказала о семантическом поле слов «цветы» и «творчество», а Юлия Трощенко изучила взаимодействие семантических полей в поэтическом цикле «Федра».

Когда все доклады были представлены, члены жюри распределили места следующим образом:

- 1 место — Карина Малявка;

- 2 место — Елизавета Лищенко;

- 3 место — Мария Иванова.

Текст и фото: Анастасия Волошина, Алина Зарубина, Екатерина Рясик,

Екатерина Стаценко, Полина Толчеева

Ещё по теме: