Профессор Валентин Курилов: «Выбрал филфак из-за любви к чтению»

18 июня 90-летний юбилей отмечает профессор Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Валентин Васильевич Курилов. В преддверии круглой даты наши корреспонденты побеседовали с профессором о его жизненном пути и научной деятельности.

— Валентин Васильевич, помните ли вы первую прочитанную книгу? С чего началась ваша любовь к литературе?

— Читать я начал рано, в четыре года, благодаря моей тете. Вначале читал детские книги, особенно любил Корнея Чуковского «Мойдодыр». Я впился в чтение совсем ребенком и без него уже жить не мог, читал при любой возможности и все подряд. И до сих пор читаю.

— Есть ли книги, которые вы перечитываете из года в год?

— Постоянно я читаю только двух авторов: Пушкина и Чехова. У Чехова — «Даму с собачкой», а у Пушкина в основном стихи и «Евгения Онегина».

— Какой была ваша юность?

— Родился я под Иваново, затем родители переехали в город, где жить было лучше и интереснее. В семье было трое сыновей, мама работала прачкой, жили небогато. После семи классов я пошел работать. Тогда мне было четырнадцать лет, устроился на стройку. Все это время моим самым большим желанием было продолжить учебу. В девятнадцать я подал заявление в восьмой класс, но в тот же год меня призвали в армию. Учебу снова пришлось отложить. После окончания службы вернулся в восьмой класс вечерней школы, параллельно работал на заводе. Учился я в Иваново, текстильном городе, окончил школу рабочей молодежи. Когда пришло время поступать в университет, твердо решил: если учиться, то только в МГУ! Подал документы, и через время меня пригласили сдавать вступительные экзамены. Я был страшно удивлен! Тогда в вузы принимали в основном москвичей, хорошо подготовленных столичными учителями, интеллигенцию. Однако после протестной демонстрации молодежи университет получил приказ от вышестоящего руководства набирать студентов из рабочего класса, из провинций и республик. Нас считали более надежными, настоящими советскими гражданами. Если бы ни эта ситуация, место в университете я бы не получил. Выходит, случай помог.

— Почему вы выбрали именно филологический факультет?

— Все по той же причине — любовь к чтению. К литературе у меня была предрасположенность, от этого никуда не уйдешь. Конечно, о таком направлении, как филология, я раньше не слышал. Но когда начал интересоваться, на каком факультете что изучают, сразу понял, где буду учиться.

Валентин Васильевич Курилов — крайний слева. Фото из личного архива профессора Курилова

— Как протекала ваша студенческая жизнь? Кто был вашими преподавателями в МГУ?

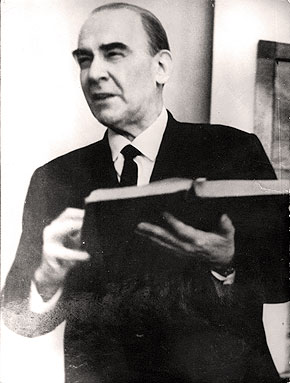

— Вспоминается Сергей Михайлович Бонди — наш лучший пушкиновед. Он знал почти наизусть все произведения Пушкина, почитал его талант, с любого места мог начать читать «Евгения Онегина». Когда он декламировал его стихи, то чуть ли не плакал. Это не могло не передаться нам, студентам. Бонди преподавал у нас, когда ему было уже за семьдесят. Сергей Михайлович получил образование еще до революции. Он был представителем старой школы, знал четыре языка. Старые профессора читали художественные тексты в оригинале, это было обязательным условием в годы их обучения.

Сергей Михайлович Бонди. Фото из открытых источников

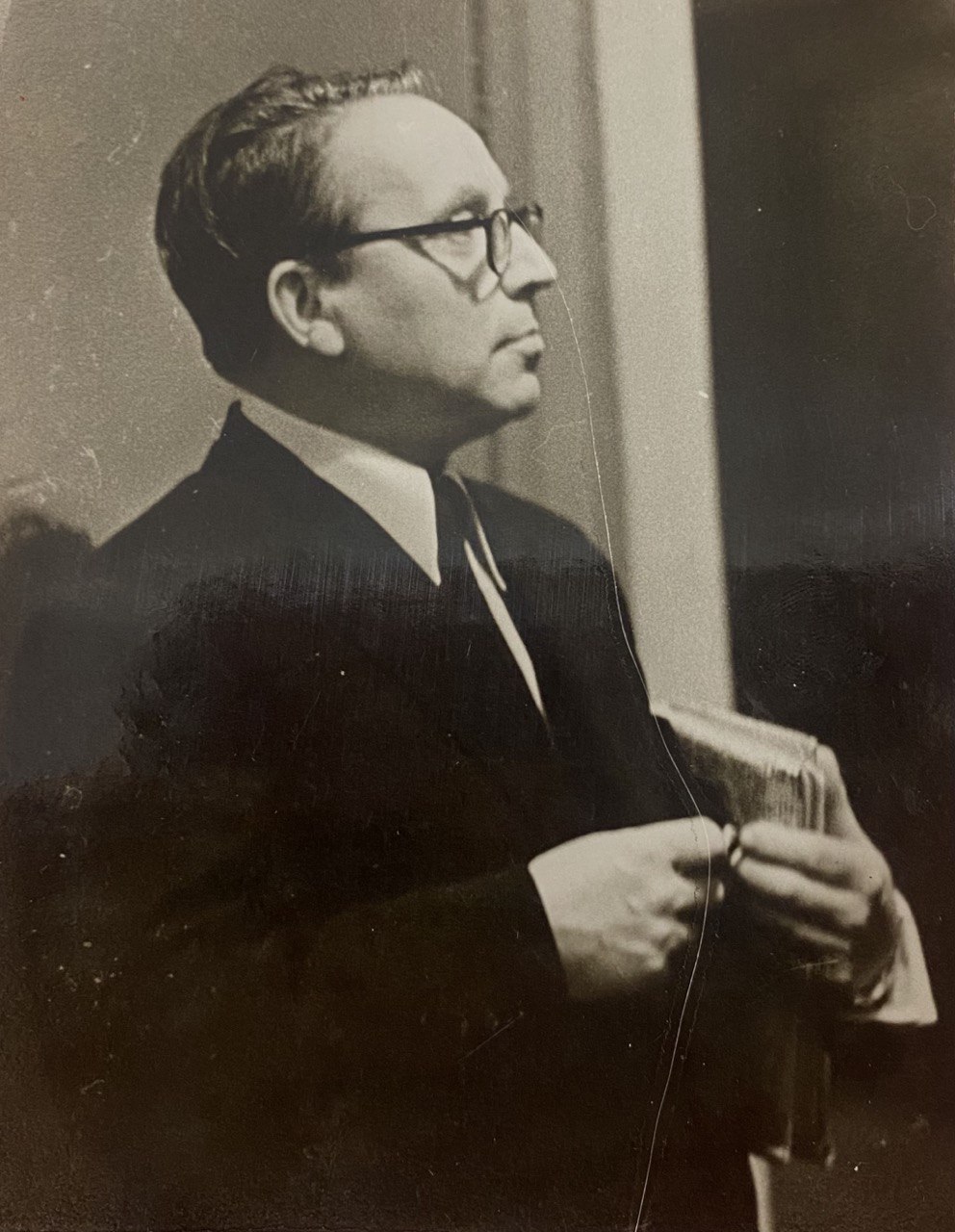

Также в МГУ работал Николай Иванович Либан, человек, который сыграл огромную роль в моей жизни и в жизни тех, кто у него учился. Он вел семинар по русской литературе на третьем и четвертом курсе. Николай Иванович дал нам основы методологии: научил работать с научными текстами, искать необходимую литературу, оформлять сноски и выписки. Либан учил учиться. Первую свою курсовую я хотел писать по Гоголю, но не успел, все темы разобрали. Пришлось обратиться к произведениям Короленко Владимира Галактионовича. Позже на втором году обучения Николай Иванович дал мне тему по «Тарасу Бульбе». Один из самых важных практических советов, который я получил от Либана, это как читать литературу: с бумагой и ручкой. Первый раз ознакомиться с текстом, а второй раз вдумчиво и внимательно выделять важные моменты в его композиции.

Когда я пришел к нему на третьем курсе снова писать работу, то услышал от него: «Курилов, я вам больше не нужен! Все, что мог, я уже вам дал. А теперь идите к Поспелову. Он научит размышлять». И я пошел. Так, я прошел сначала методическую подготовку у Либана, а теоретическую, концептуальную уже у Геннадия Николаевича Поспелова.

Николай Иванович Либан. Фото из личного архива В.В. Курилова

— Поспелов стал вашим научным руководителем, с ним вы писали кандидатскую работу. Расскажите, пожалуйста, как проходило ваше обучение у него?

— Сначала он читал лекции по русской литературе, затем посвятил все свое время теории литературы. Именно Поспелов основал первую в стране кафедру теории литературы, куда пригласил своих учеников, в том числе меня. Во время нашей первой встречи он спросил меня, почему я выбрал его в качестве научного руководителя. Мой ответ удивил его: «Хочу заниматься теорией литературы». Я честно признался, что не имею представления о предмете, но прекрасно понимаю, теория — это основное для литературоведа. Это ему и понравилось.

Дипломную работу я писал по мемуарам Короленко. Знаете, о выборе писателя ни капли не жалею. Короленко оказался по-настоящему русским автором, он всего себя отдавал литературе. Владимир Галактионович был честным человеком, писал ровно то, что думал. Конечно, за эту честность его критиковали.

— Что вы можете сказать об образовании, полученном в стенах МГУ?

— Я получил очень хорошее литературоведческое образование. Нас учили точности при употреблении терминов. Это невероятно важно, так как до сих пор в научной среде существует вольное обращение с литературоведческими понятиями. Правильное использование терминов создает культуру работы, свидетельствует о знании предмета.

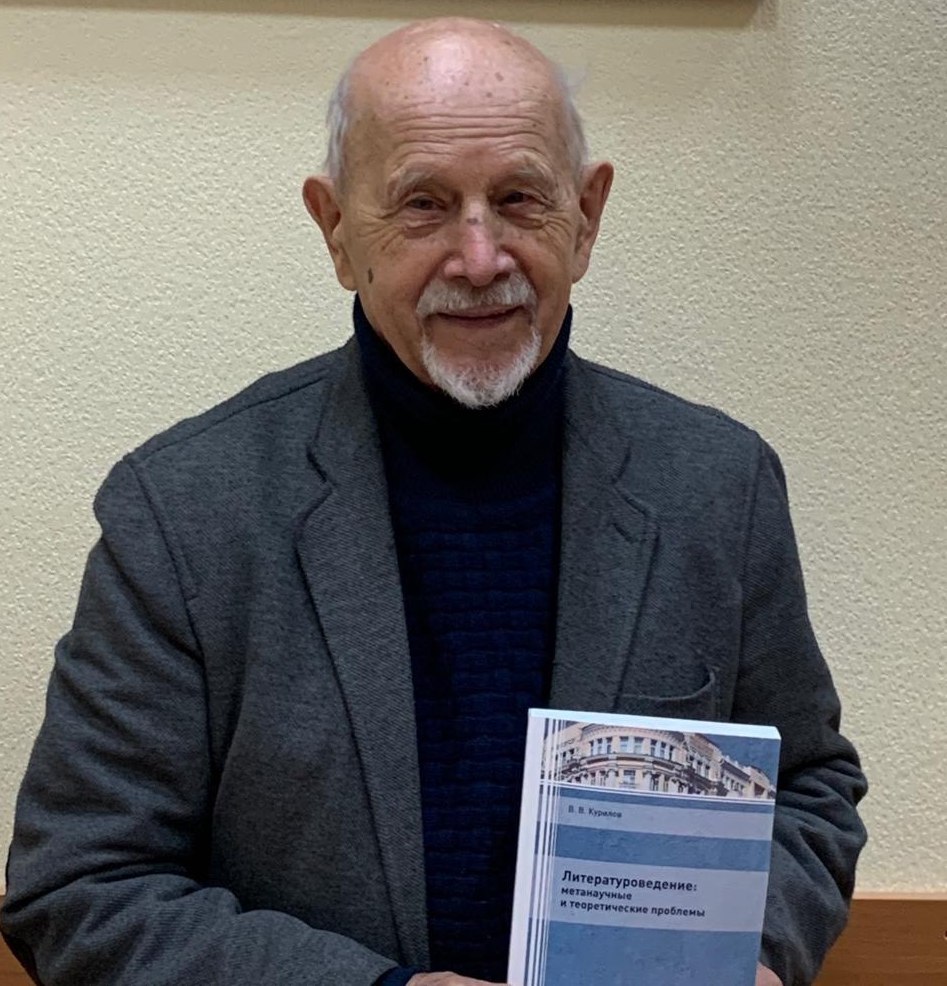

От Поспелова у меня сохранился интерес к методологии. Три года назад я издал книгу в нашем университете («Литературоведение: метанаучные и теоретические проблемы»), которая во многом посвящена данной теме: одна часть работы затрагивает методологический аспект, вторая посвящена теории литературы. Строгость и научная въедливость — первостепенные вещи для меня.

Валентин Васильевич в МГУ. Фото из личного архива профессора Курилова

— Какими были ваши студенческие годы? Вы были знакомы с известными писателями, поэтами, учеными?

— К счастью, был знаком с Андреем Вознесенским. Вместе с однокурсницей я однажды пригласил его в университет на поэтические чтения. Вознесенский с радостью пришел, и вообще писатели и поэты того времени студенческую публику очень любили, особенно Булат Окуджава. Мы постоянно пели его романсы, когда собирались все вместе.

Также знал Аверинцева Сергея Сергеевича. Я только начинал учиться, а он уже оканчивал пятый курс. Мы не были близко знакомы, но общение поддерживали. Несмотря на его молодость, мы понимали, что он необыкновенный специалист. У него был природный дар. Немного позже мы ходили к нему на лекции.

— Сколько всего работ по литературоведению вы написали, Валентин Васильевич?

— Около ста. Три больших книги. Пособия для студентов и, конечно же, множество статей.

— Как вы оказались в Ростове?

— По окончании аспирантуры в МГУ необходимо было выбирать место работы. Меня звали в мой родной город Иваново, но мне хотелось попробовать силы в другом месте. Тогда пришел запрос из РГУ. Заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Георгий Сергеевич Петелин ощущал, что кафедра нуждается в теоретике. Так меня распределили в РГУ. До этого момента я ни разу не был в Ростове, но, конечно же, знал об истории Варшавского университета.

К счастью, с Георгием Сергеевичем у нас сложились хорошие отношения. Он был интеллигентным, порядочным человеком, потрясающим специалистом.

— Как вы стали заведующим кафедрой?

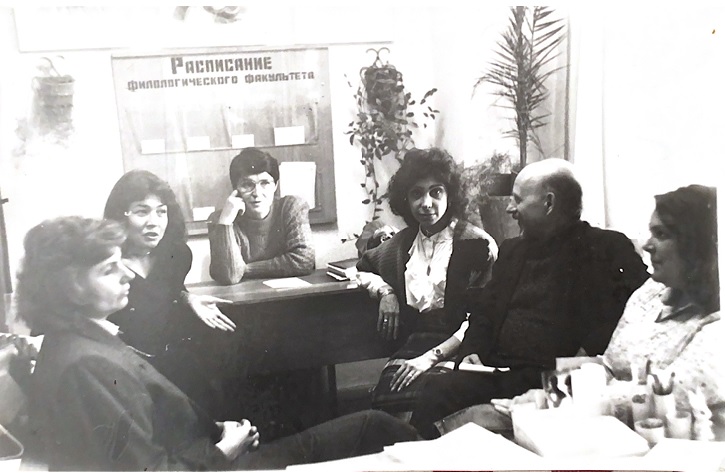

— Я был самым молодым преподавателем на кафедре, поэтому выдвижение моей кандидатуры на должность заведующего оказалось для меня неожиданным. Это были семидесятые годы. Я был единственным теоретиком литературы и чувствовал необходимость в специалистах данного направления. Пригласил в РГУ Чубарову Валентину Николаевну, которая тоже была аспирантом на кафедре литературы в МГУ.

После разделения я отказался от руководства кафедрой. Было принято решение пригласить на эту должность Нину Владимировну Забабурову.

Кафедра теории и истории мировой литературы РГУ. Слева направо: Чубарова В.Н., Садовская И.Г., Забабурова Н.В., Гайбарян О.Е., Курилов В.В., Григорьева Е.В.

Фото из личного архива профессора Курилова

— Почему возникла необходимость разделения кафедры?

— В то время преподавательский состав насчитывал около тридцати человек. Специалисты по русской литературе были приверженцами старой школы. Преподаватели зарубежной литературы отличались более свободными взглядами. После разделения я остался на кафедре теории и истории мировой литературы, потому что к ней, как ни странно, присоединились и теоретики.

— На сегодняшний день вы старейший сотрудник института. Как проходила жизнь в стенах университета в годы вашей работы? Возможно, у кафедры были свои особые традиции?

— Мы были очень активными, всегда отмечали юбилеи писателей, проводили обсуждения новых интересных книг. Это было очень важно, потому что каждый мог высказать свое мнение, велись бурные дискуссии. Из обсуждаемой книги все что-то черпали для себя.

— Были ли яркие фигуры среди студентов?

— Конечно! Сергей Чуприн, редактор журнала «Знамя», и поэт Алексей Прима — выходцы из РГУ. Получается, мы что-то дали в масштабе всей страны.

Валентин Васильевич на презентации книги. Фото из архива кафедры

— Валентин Васильевич, какой практический совет вы можете дать нынешним студентам и будущим специалистам?

— Каждый преподаватель отчасти должен быть артистом. Это убеждение передалось мне еще от Бонди. В свое время я лекции не просто читал, я стремился их рассказывать, дополнять речь жестами, мимикой. Мне всегда было важно, как меня слушают. Следил за реакцией студентов. Понимал, нельзя вести лекцию монотонно. Если замечал, что студенты как бы застыли, то сразу оживлялся, старался их растормошить. Кроме того, преподаватель и студенты должны быть на равных. Только в таком случае возможен диалог.

Но главное — это учиться размышлять и понимать. Только так можно вырасти как ученый.

Текст: Мария Коробкина, Анастасия Алентьева