«У кого-то это была первая проба, а для кого-то — завершающий аккорд»: как прошла «Неделя науки — 2025» (часть вторая)

Как мы уже сообщали, 16 мая в ИФЖиМКК прошла студенческая научная конференция «Неделя науки — 2025». Сегодня мы публикуем вторую часть отчетов работы некоторых секций. Первую часть смотрите здесь:

Секция 15. Лингвокультурология и языковая картина мира. Подсекция II

В состав жюри секции вошли сотрудники кафедры теории и практики английского языка: заведующий кафедрой Людмила Гущина и доценты Людмила Гриченко и Наталья Ляшенко. Жюри сразу предупредило участников, что главный приз для победителя — возможность поступления в магистратуру ЮФУ без экзаменов.

Ирина Корнакова рассказывала участникам секции об отражении гендерной асимметрии при описании внешности в сленге английского и русского языков. Студентка отметила, что в английском языке часто обращаются к сексуальности женщины, но для описания мужской внешности это совершенно не характерно. В русском языке, по словам докладчицы, девушка считается красивой, если она нравится мужчинам, а с отрицательной стороны оценивается, если не обладает женственностью.

Следующей выступала Анастасия Ляшенко с докладом на тему «Лексические средства репрезентации концепта “грусть” в творчестве Ланы Дель Рей». В данном случае романтизируется женское страдание, а слово «грусть» тесно связано с голубым цветом. Чаще всего, по словам докладчика, голубой упоминается в момент разочарования в любви партнёра.

Анастасия Лунева рассказывала о культурных кодах и смыслах фразеологизмов в английском языке, а сразу за ней пригласили Алексея Рубцова, магистранта Донецкого государственного университета. Алексей исследовал семантическое пространство фразеологической картины мира Ч. Диккенса на материале романа «Дэвид Копперфильд». Интересно, что сам доклад — это лишь малая часть огромной исследовательской работы и магистерской диссертации, которую Алексей писал два года под руководством доктора филологических наук, профессора Ольги Бессоновой.

Своё выступление магистрант начал с определения понятия «фразеологизм», он очертил общие рамки того, по каким признакам исследовался роман «Дэвид Копперфильд». Интересно, что все примеры, на которые опирался магистрант, были добыты так называемым методом сплошной выборки, то есть полностью самостоятельно, без дополнительных источников и, что самое главное, на языке оригинала.

Наталия Меликова рассказала присутствующим об особенностях употребления колоративной лексики в детективных произведениях Артура Конан Дойля, а Елизавета Моисеева на материале произведения С. Шелдона «Если наступит завтра» выступила с докладом о репрезентации эмоциональной сферы языковой личности женщины в англоязычном художественном произведении.

Валерия Серокурова выступила с работой на тему «Вербальные средства выражения эмоций главного героя в фильме Рона Ховарда “Игры разума”», а сразу после Алёна Шаповалова очертила образ России в заголовках англоязычных СМИ 2019–2024 гг., придя к выводу, что он не очень-то и хороший.

Места распределили следующим образом:

- 1 место — Наталия Меликова;

- 2 место — Анастасия Ляшенко;

- 3 место — Елизавета Моисеева.

Секция 17. Цифровая филология

В состав жюри секции вошли Елена Северина, профессор кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации, Алия Медведева, заведующий кафедрой, Елена Милькевич и Ирина Зюбина, доценты кафедры.

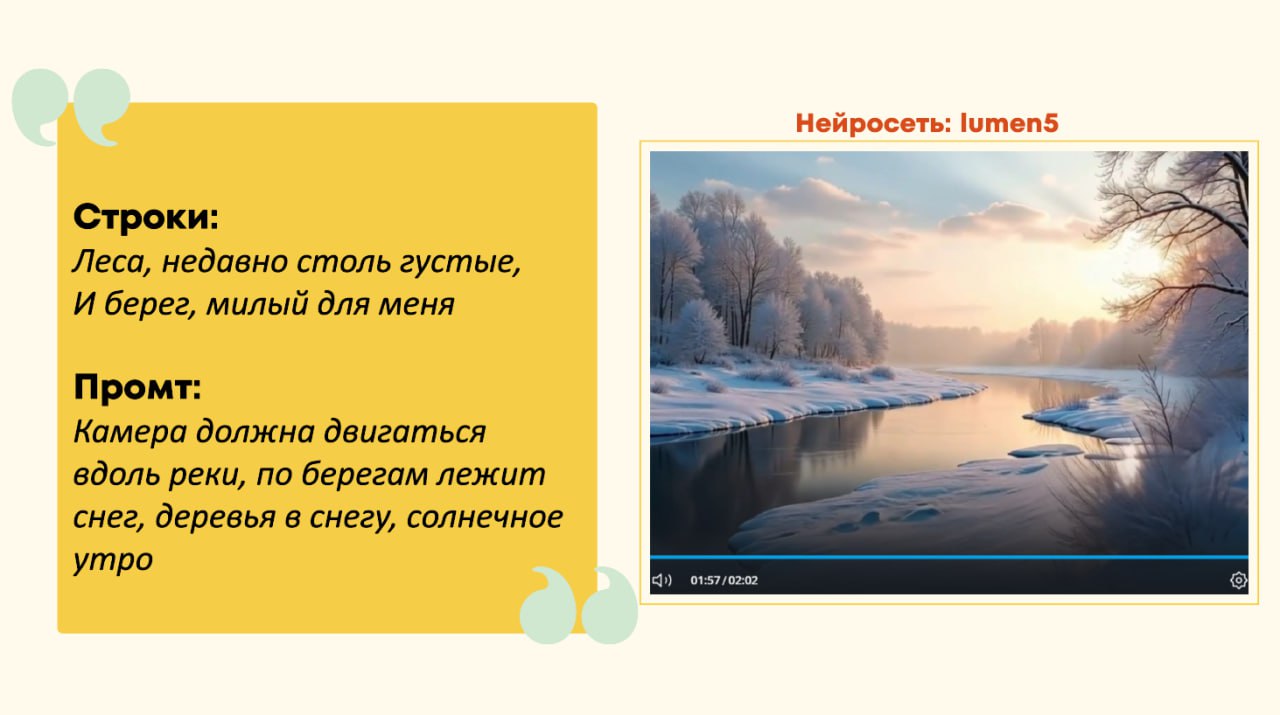

Открыли встречу своим докладом Елизавета Новикова и Станислава Полозова. Они рассказали об особенностях составления промптов для генерации видео, а в качестве примера привели видеоролик, созданный по стихотворению А.С. Пушкина «Мороз и солнце».

— Мы предлагаем вам посмотреть видео, которое создавала наша группа. Каждый участник получил свои строки из стихотворения Пушкина. Выбор инструментария и составления промптов был вольным, каждый сам принимал решения, как именно проиллюстрировать данный фрагмент текста, — пояснила Елизавета.

Продолжила череду выступлений магистрант Александра Корнилова. В докладе «Лексико-стилистические особенности англоязычных переводов новозаветных апокрифов: цифровой подход» она проанализировала 43 англоязычных перевода новозаветных апокрифов.

Далее результатами своей работы поделилась магистрант Людмила Свитина. В рамках проекта Chekhov Digital она рассмотрела разработку корпуса переводов художественной прозы А.П. Чехова на болгарский язык.

— Переводческие трансформации, обнаруженные с помощью сегмент-анализа и тематического моделирования, демонстрируют, например, утрату лексико-семантической дифференциации женских образов в болгарских переводах, — заметила Людмила.

Валерия Запорожцева, Полина Шокова, Илья Трунов и Евгений Мазин выступили с презентацией «Цифровой индекс имен и названий ПСС А.П. Чехова: проблема разработки БД».

С сетевым изданием РИА Новости работали Савелий Груздев, София Шаховская, Виктория Коновалова, Ирина Спринчан.

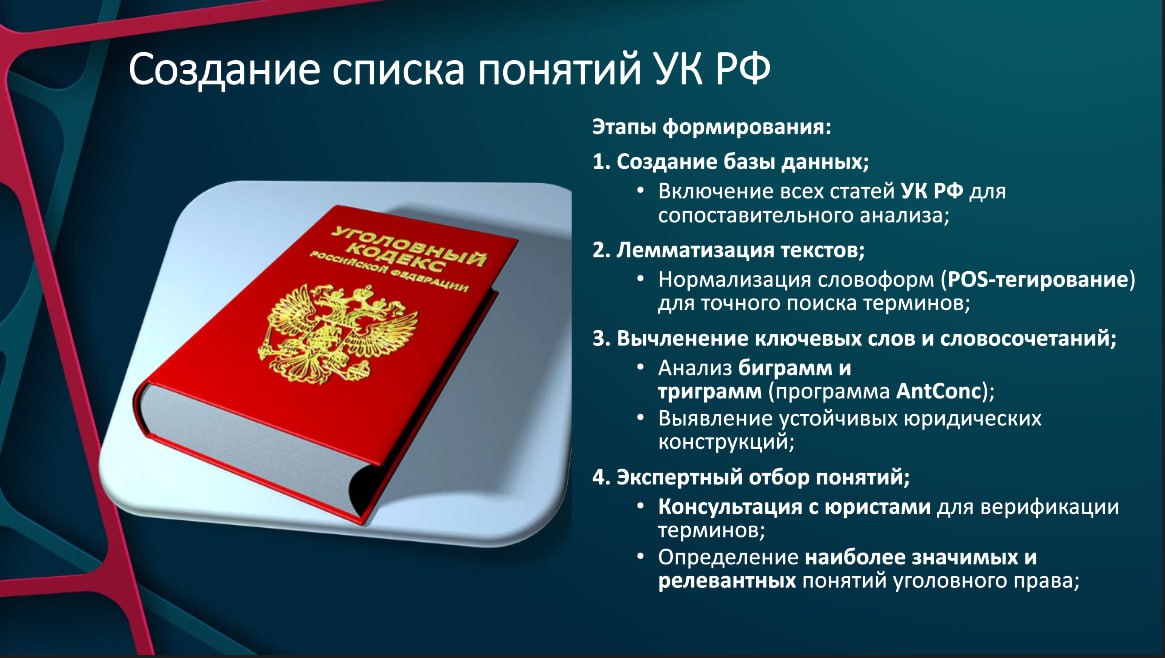

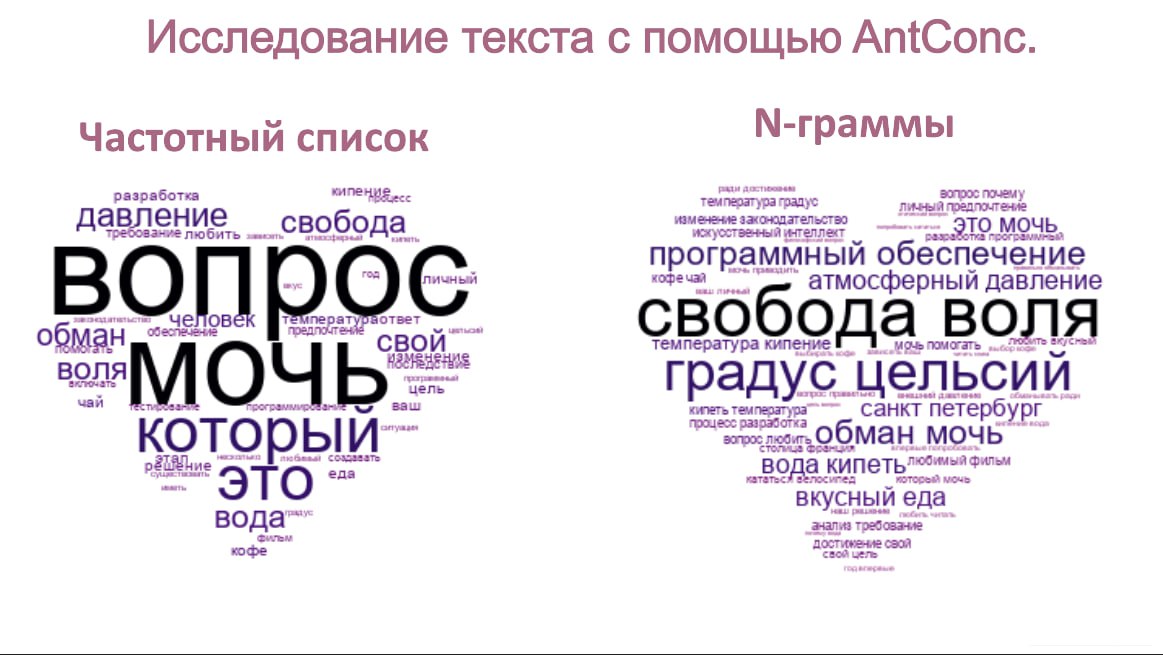

Ксения Приходько, Софья Турбина, Жанна Макарова, Анна Шапошникова занимались цифровой систематизацией судебных решений, а именно разработкой аналитической платформы на материалах сайта Верховного Суда РФ.

Фольклорные тексты исследовала магистрант Юлия Бушуева. Она рассмотрела эволюцию праздничных традиций в русской культуре.

— Фольклорные тексты демонстрируют высокую лексическую разнородность, тогда как научно-исследовательский корпус более однороден и насыщен, — поделилась выводами Юлия.

К теме нейросетей обратились магистранты Анастасия Обухова с работой «Стилистические особенности нейросетевого перевода художественного текста (на материале ранних рассказов Антона Павловича Чехова)» и Кристина Петрова с докладом «Проблема изучения нейросетевых текстов: цифровой подход (на материале сгенерированных ответов LLM)».

Языковой портрет выпускника школы в контексте цифрового подхода на материале экзаменационных работ по русскому языку составила магистрант Ирина Овчарова. Аспирант Никита Фёдоров выступил с работой «Магический реализм и научная фантастика в контексте современного эскапистского дискурса: мифологизация vs. технологическая виртуализация». Марина Панкова рассказала о том, как собирают базы данных чеховских персонажей.

К Чехову обратилась и магистрант Полина Манджиева. Она рассмотрела глагольные лексемы как способ репрезентации персонажей.

С заключительным докладом выступила магистрант Дарья Левина. Она изучила советские плакаты 1917–1991 гг. и рассмотрела динамический аспект языка агитации.

После этого члены жюри удалились для выбора победителей. Результаты такие:

- 1 место — Александра Корнилова;

- 2 место — Кристина Петрова;

- 3 место — Ксения Приходько, Софья Турбина, Жанна Макарова, Анна Шапошникова.

— Все молодцы! Очень разнообразная тематика и интересные работы. У кого-то это была первая проба, а для кого-то — завершающий аккорд, — подытожила Елена Северина.

— Уважаемые коллеги, я поздравляю вас с такой удачной конференцией. Из года в года доклады расширяются тематически, углубляются исследовательски, и вы сегодня подтвердили эту общую тенденцию. Нам было сложно выбирать победителей, так как у всех было много разных подходов и тематик, — заметила Алия Медведева.

Секция 20. Актуальные проблемы современной германистики и переводоведения. Подсекция I. Актуальные проблемы германистики

В этой секции студенты четвертых курсов бакалавриата и магистранты ИФЖиМКК ЮФУ и факультета иностранных языков ДонГУ не только представляли свои научные работы, но и апробировали выпускные квалификационные работы.

Среди членов жюри — сотрудники кафедры немецкой филологии: доценты Татьяна Овсиенко и Екатерина Петрова.

Первой с докладом «Лингвокультурная специфика публичных выступлений в современном политическом дискурсе: сравнительный анализ парламентской риторики в Германии и России» выступила Милана Аванесян. В своем исследовании она опиралась на стенограммы заседаний и протокол пленарного заседания в Бундестаге — парламенте Германии.

На конференции докладчик рассказала, что существует три вида научных стратегий: «на повышение», «на понижение», а также стратегия театральности. Первая показывает сильные стороны говорящего, вторая дискредитирует оппонента, а третья делает политическую коммуникацию зрелищной. Каждый из видов студентка проиллюстрировала примерами из российской и немецкой парламентской риторики.

— В процессе мы проанализировали 350 фрагментов речи политических деятелей, по 175 с каждой стороны, и пришли к выводу, что российская стратегия «на понижение» популярнее немецкой, а стратегия «на повышение» в Германии встречается чаще, чем в отечественной риторике. Стратегия театральности распространена в обеих странах — это говорит о равной степени внимания к эмоциям зрителя, — подытожила Милана.

Теме гендерной асимметрии в немецком языке и способам ее реализации в немецкоязычном кинодискурсе свою работу посвятила Ксения Алентьева.

— Гендерная лингвистика возникла на стыке двух наук: лингвистики и гендерологии. Поэтому в рамках этой области изучают не только язык, но и речевое поведение людей в зависимости от пола, которому они принадлежат. Гендерная лингвистика объясняет половую дихотомию в языке (это позволяет выявить гендерную асимметрию), а также конструирует гендер. Язык в принципе отражает ситуации, актуальные в обществе, — определила Ксения.

На этой ноте перешли к киноиндустрии. Ксения проанализировала три жанра: научную фантастику, подростковый сериал с элементами драмы и комедии и боевик с военной тематикой. Отдельные эпизоды из выбранных фильмов показали: мужчины говорят чаще и больше, в их речи постоянно встречается повелительное наклонение. В процессе исследования Ксения также разрушила стереотип о том, что женщин интересуют проблемы нижнего круга, а мужчин — глобальные, и подтвердила факт, что женщины говорят нормативно, а мужчины — просто.

Алина Гончарова исследовала лингвокультурологические особенности немецкоязычного песенного дискурса на примере рэпа. Студентка уверила, что анализ этого малоизученного жанра позволит определить культурный код немцев.

А начала Алина с истории рэпа, отметив, что в Германию он пришел в 1980-х годах и служил способом самовыражения. Для анализа докладчик выбрала жанр гангста-рэпа и песни пяти популярных артистов Германии. В текстах рэпера Azet, албанца, студентка обнаружила типичное для жанра сочетание агрессивных строк с мелодичной музыкой и тему семьи среди жестоких мотивов, а в исполнении Haftbefeni турецко-курдского происхождения подчеркнула обилие турцизмов и цыганизмов, грубые сравнения, сарказм и междометия.

— Этническая принадлежность рэперов значительно определяет темы и язык текстов. В их рэпе есть много общих тем, присущих жанру, но можно заметить и культурные отсылки. Музыка с текстом часто контрастируют, — резюмировала Алина.

Екатерина Белых на материале немецкого языка рассказала, как изменился немецкий суффикс -ling.

— В эпоху цифровизации язык динамично развивается. В связи с этим появляются новые словообразовательные модели и меняется семантика существительных лексем, — заметила Екатерина.

Студентка объяснила, что исторически суффикс -ling привносил оценочное значение, а в современном контексте он приобрел новые функции и смыслы. Спикер исследовала их на примере неологизмов, возникших в немецкоязычной среде.

Оказалось, что этот суффикс образовывает существительные мужского рода, обозначая лицо по характерному признаку; передает принадлежность к группе или негативную коннотацию. Например, с суффиксом -ling образовались слова, которые переводятся как «начинающий неуспешный блогер», «некомпетентный участник конференции» и «агрессивный активист-эколог».

Александра Стеблий в своей выпускной квалификационной работе сравнила красавиц и ведьм в сказках братьев Гримм.

— Женские образы в сказках отражают не только культурно-исторические представления о женственности, но и влияют на современные гендерные стереотипы. Анализируя женские сказочные архетипы, мы можем лучше понять, как сформировались женские социальные роли и как они трансформировались в современном обществе, — заявила Александра.

По наблюдениям девушки, эти женские образы принципиально различны во внешности, возрасте, моральных качествах и речи. Принцессы обычно прекрасны, но конкретного описания их облика в книгах нет. Они молоды, благочестивы и вежливы. Полная их противоположность — ведьмы, прожившие долгую жизнь, оттого опытные, мудрые, но уродливые и грубые.

Выпускные квалификационные работы также представляли Екатерина Волошина, Анна Гуртовая, София Кардопольцева, Алина Афанасьева, Елизавета Логунова и Алла Пфефер. Студентки рассказывали о том, как искусственный интеллект анализирует мысли и чувства комментаторов в онлайн-магазинах, как концепт «NATUR» реализуется в литературе Швейцарии, говорили о проблемах юридической лингвистики в России и Германии и многом другом.

— Студенты проделали большую работу. Все готовились, все переживали. Может казаться, что немецкий угасает. Но палитра представленных сегодня тем свидетельствует об обратном. Поле исследования очень широко, и, самое главное, оно связано с немецким, — прокомментировала Татьяна Овсиенко.

Места распределили следующим образом:

- 1 место — Екатерина Белых;

- 2 место — Алина Гончарова;

- 3 место — Александра Стеблий.

Секция 23. Актуальные проблемы романской филологии в дискурсологическом, традуктологическом и дидактическом аспектах. Подсекция I. Актуальные проблемы романской филологии в дискурсологическом и дидактическом аспектах

«Поздравляю вас с днём науки, это важный момент для вас и прекрасная возможность публично представить свои исследования», — открыла заседание секции председатель жюри, доцент кафедры романской филологии Маргарита Садовникова. Помимо неё в состав жюри секции также вошла старший преподаватель кафедры романской филологии Ольга Суралёва.

Первой выступила магистрант Екатерина Клименко с докладом на тему «Метафора в современном политическом дискурсе Франции: лингвопрагматический и переводческие аспекты».

— Взаимосвязь языка и политики — это феномен, который привлекает внимание исследователей многих областей. Язык выступает как механизм формирования общественного мнения, — рассказала Екатерина.

Докладчик представил публике примеры использования политических метафор в зарубежных СМИ, цитируя тексты на чистом французском языке.

Следующей к трибуне вышла Екатерина Трофимова с докладом на тему «Лингвистические особенности современного французского интернет-дискурса». Студентка методом сплошной выборки отбирала комментарии пользователей интернета на французском языке и выявляла некие тенденции. Например, интересно, что на сегодняшний момент французы стали менее грамотными и пристрастились к сокращениям и использованию сленга в интернете.

Далее выступила Александра Маркеш с докладом «Летние олимпийские игры 2024 года во французском интернет-дискурсе: прагмалингвистический аспект». Студентка рассказала о том, как СМИ отреагировали на открытие игр, поделилась разнообразием мнений о креативе организаторов.

«Американизмы и англицизмы во французском и испанском дискурсе индустрии моды: семантический аспект» — тема доклада Яны Гузановой. Студентка анализировала особенности языка, которым пользуются журналы Elle и Vogue в своих публикациях, к каким языковым тенденциям они обращаются и как это влияет на аудиторию и индустрию моды.

Софья Галдина исследовала «Стилистические особенности французских рекламных текстов». Докладчица приводила яркие примеры рекламных постеров и заголовков из французской прессы. Например, всем участникам конференции запомнился постер с белым медведем, который гласил: «Поздравляем! Ваше равнодушие убило 100 белых медведей». Авторы, как уточняет Софья, явно иронизируют над аудиторией с целью заставить их задуматься.

Закрыла мероприятие магистрант Екатерина Клименко. Она рассказала об использовании метафоры в современном политическом дискурсе Франции на примере ярких политических дискуссий и текстов из СМИ.

Места распределили следующим образом:

- 1 место — Екатерина Трофимова;

- 2 место — Яна Гузанова;

- 3 место — Софья Галдина.

Секция 26. Массовые коммуникации: технологии и эффективность

В состав жюри этой секции вошли доктор экономических наук, заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Александра Пономарёва и кандидат филологических наук, доцент Екатерина Ульянова.

Владислав Губенко выступил с докладом «Демонстрация реализации разработанной модели бренда в сфере событийного маркетинга на примере фестиваля рекламы “Кулёк”». Он разработал авторскую модель для построения бренда мероприятий с опорой на событийный маркетинг. Студент подробно рассказал о своей схеме, которая включает в себя ценности и индивидуальность, атрибуты, идентичность бренда, преимущества и механику мероприятия. Владислав отметил, что ранее созданные модели не учитывают специфику коммуникации в рамках мероприятий, аналогичных фестивалю «Кулёк», механику мероприятия и другие важные аспекты.

— Хотелось переосмыслить бренд фестиваля, придумать и реализовать модель бренда, которая опирается на событийный маркетинг, и доказать применимость модели на практике, — рассказал Владислав.

«FOMO-маркетинг как инструмент продвижения брендов на маркетплейсах» стал темой выступления Валерии Цымбал. FOMO — это страх упущенной выгоды. Валерия рассказала о стёртых границах между общением и покупкой, выделила различные механизмы влияния, которые используют маркетплейсы: ограничения срока действия предложения, социальное доказательство, эксклюзивность и лимитированность предложения, выгода и дефицит товара.

— Если говорить обобщённо, FOMO — это психологический поведенческий конструкт, основанный на потребности удовлетворённости собственной жизнью. В современной действительности этот синдром сильно развился благодаря социальным сетям из-за давления потока информации и постоянного общения. Если говорить про FOMO-маркетинг, то это стратегический инструмент, который задействует психологические триггеры, обращающиеся к страху упустить выгодное предложение, — подчеркнула Валерия.

Анна Геман рассмотрела тему «Разработка креатива для брендов одежды в сфере fashion-индустрии». Она отметила, что проблемой исследования стала перенасыщенность рекламного рынка, снижение эффективности традиционных рекламных инструментов и снижение результативности рекламных кампаний. Студентка показала креативную стратегию, разработанную для локального бренда женской одежды KIRI.

Анастасия Тыртышная выступала с докладом об этапах разработки бренда для индустрии моды на основе национальной культуры и традиций. Дарья Тарасова рассказала, что общего и отличного в российской и зарубежной практике фестивалей рекламы для студентов. Анастасия Пантелеева посвятила свою работу проектированию кампании продвижения образовательной программы бакалавриата высшего учебного заведения. Анна Богачёва исследовала вопрос использования психолингвистических приемов при разработке текстов для продвижения бренда спортивного питания. О продвижении бренда индустрии красоты с помощью контент-маркетинга рассказала Ольга Шевченко, а Алина Батлаева проанализировала маркетинговую деятельность бренда косметики на примере Beauty Bomb. Арина Минасян исследовала продвижение fashion-брендов в социальных сетях. Александра Николаева рассказала о создании event-бренда, а Арина Нечволодова выбрала для выступления тему «Сенсорный маркетинг в продвижении издательства».

По итогам работы секции жюри определило следующих победителей:

- 1 место — Владислав Губенко;

- 2 место — Валерия Цымбал;

- 3 место — Ольга Шевченко.

Секция 30. Методика преподавания иностранных языков и РКИ

В состав жюри секции вошли сотрудники кафедры русского языка для иностранных учащихся: доцент Маргарита Ерещенко, старший преподаватель Ольга Шваб и преподаватель Анастасия Назарова.

Максат Джанмырадов представил доклад на тему «Влияние культурных особенностей на отражение мировоззрения в туркменских и русских загадках». Выступающий сравнил детские головоломки обеих стран.

— В Туркменистане загадки акцентируют традиции кочевого быта, духовность и гостеприимство. А русские загадки, напротив, опираются на природные циклы, мифологические образы и социальные связи, — объяснил Максат.

Благодаря связи с устной традицией загадки хранят в себе историю, мифологию и философию, что становится ценным инструментом для изучения культурного наследия.

Подводя итог, студент отметил, что русские и туркменские культуры ценят такие качества, как уважение к старшим, взаимопомощь и духовность, но способы их выражения и символика могут различаться.

Следующим свой доклад представил китайский магистрант Ли Цзянтянь. Он раскрыл тему многозначности слов на примере слова «армия».

— Когда приехал в Россию, я очень интересовался историей СССР. Я хочу стать переводчиком между китайской и российской армией, — объяснил свой выбор темы Ли.

В своей работе магистрант изучил разницу между прямым и переносным значениями, разновидности прямого значения, метафору и метонимию. При изучении русского языка как иностранного, подчеркнул докладчик, необходимо активно изучать статьи толковых словарей, анализировать реальные языковые примеры и развивать навык определения значения слова через контекст.

В конце своего выступления студент предложил схему практической работы, в которую входит внеаудиторное чтение, заполнение таблиц, анализ фрагмента текста и проверка усвоения материала.

Также на мероприятии выступили Мая Айназарова с темой «Возможности организации работы над орфографическими и пунктуационными ошибками на уроках русского языка в национальной школе», Ширин Аннагулыева — «Возможности речевого развития учащихся национальной школы в процессе обучения фонетике и орфоэпии», Ирисгул Закирджанова — «Изучение произведений А.С. Пушкина в школах Туркменистана» и другие.

Места распределили следующим образом:

- 1 место — Екатерина Губская, «Дифференцированный подход в обучении РКИ: учет уровня языковой подготовки детей мигрантов (методы индивидуализации обучения, работа в разноуровневых группах)»;

- 2 место — Шахризода Аскарова, «Фразеологические единицы качественной характеристики человека и трудности их перевода (на материале современных узбекских произведений и текстов их перевода на русский язык)»;

- 3 место — Лумин Ван, «Словообразовательное гнездо «Учить» в современном русском языке как материал для обучения китайских студентов русскому языку как иностранному».

Текст и фото: Алина Зарубина, Вероника Куцева, Карина Огай,

Дарья Семикина, Анастасия Сучилина

Ещё по теме: