«Невозможно изучать язык, не зная его философию и культуру»: как прошла «Неделя науки — 2025» (часть третья)

Продолжаем знакомить вас с работой научной студенческой конференции «Неделя науки — 2025», которая прошла в ИФЖиМКК 16 мая.

Начало можно прочитать здесь:

Секция 27. Общие и частные вопросы перевода: лингвокультурный и прагматический аспекты. Подсекция II

На заседании секции обсуждали вопросы перевода с лингвокультурной и прагматической перспектив. Мероприятие проходило в онлайн-формате. Председателем жюри выступил и.о. заведующего кафедрой перевода и информационных технологий в лингвистике Максим Ивченко, вместе с ним работы оценивали доценты кафедры Людмила Жолос и Елена Пишкова.

Как это часто бывает, при переводе с одного языка на другой часто теряется смысл всей фразы, а важные моменты остаются незамеченными. Участники конференции подробно обсудили темы, связанные с передачей стилистических, эмоциональных и культурных особенностей текста при переводе. В ходе исследования студенты обращались к хорошо известным всем произведениям: сериалам, книгам, комедийным фильмам и медиа. Докладчики также рассмотрели адаптацию авторского стиля, молодежного сленга и даже политической риторики на другой язык.

Участники исследовали:

- перевод лексико-синтаксических повторов и их роль в индивидуальном стиле автора (на примере произведений Курта Воннегута);

- особенности перевода сленга и ненормативной лексики в литературе (Джером Дэвид Сэлинджер) и медиа (сериалы Stranger Things, Desperate Housewives);

- перевод юмора и нонсенса (Льюис Кэрролл);

- военный дискурс и его терминологию (на материале официального сайта НАТО);

- языковое поведение политиков и прагматические стратегии воздействия в предвыборной риторике (Камала Харрис и Дональд Трамп).

Особое внимание привлёк доклад Дарьи Кириченко о переводе молодежного сленга в сериале Stranger Things («Очень странные дела»), который так популярен среди молодёжи. В первой части работы студентка рассмотрела подходы к понятию сленга, от Ричарда Спирса до В.А. Хомякова, и подчеркнула, что «сленг — это не просто жаргон, а система, отражающая культурные и социальные сдвиги». Во второй главе Дарья исследовала более 75 единиц молодежного сленга из диалогов сериала. В «Очень странных делах» главные герои как раз-таки подростки. Они сокращают слова, заменяют их другими, что иногда препятствует пониманию.

— Этот сериал выбран не случайно, — пояснила докладчица. — Он насыщен живой речью подростков, что позволяет выявить ключевые закономерности словообразования, смыслового содержания и переводческих решений. Сленг — это не просто языковой бунтарь, а инструмент когнитивного творчества, где переводчик становится соавтором и перевооружает ценности нового поколения.

Доклад Нгуен Фыонг Тхао был посвящён сравнительному анализу предвыборных выступлений Камалы Харрис и Дональда Трампа. Студентка провела лексико-эмоциональный анализ, отметив, что речь Харрис носит положительную эмоциональную окраску и направлена на формирование консенсуса, тогда как риторика Трампа основана на подчеркивании угроз, кризисов и обвинений.

— В речи Харрис преобладают темы единства, справедливости и будущего, в то время как у Трампа лишь 44 % лексики можно отнести к позитивной, — сообщила докладчица.

Также она обратила внимание на использование Харрис таких средств, как анафора и личные признания, создающих у аудитории ощущение сопричастности:

— Риторические приёмы формируют ощущение, что слушатели — наследники Великой миссии.

После выступления Максим Владимирович задал уточняющий вопрос: «Кто из политиков более эмоционален с точки зрения лексики?», на что Фыонг Тхао ответила: «По-моему, речи Трампа более эмоциональные, но более эффектные — у Харрис».

С ещё одним анализом лексики сериала выступила студентка 3 курса Карина Курочкина.

Докладчица классифицировала сленговые выражения по тематике:

- бытовой сленг — отражает повседневные заботы и ссоры;

- молодежный — краткий, экспрессивный, часто ироничный, например: butt как обращение с оттенком насмешки;

- профессионально-статусный — фразы вроде cushy life (лёгкая, сытая жизнь) или rookie (новичок), передающие социальную иерархию и иронию.

Какие стратегии работают при переводе? Карина выделила две основные: интерлинеарную (буквальный перевод) и трансформационную, включающую конкретизацию, эвфемизацию, компенсацию, опущение и антонимический перевод.

— Наиболее частыми трансформациями оказались эвфемизация (40 %) и конкретизация (30 %), — сообщила докладчица.

Примером эвфемизации стал перевод фразы You creeped out of me как «ты меня до смерти напугал», где грубое слово creep заменено более культурно приемлемым вариантом. Также приводился случай опущения: He’s done, I’m just sitting on the porch в русском переводе сокращено до «Я просто сижу на веранде», что, по словам Карины, «сохраняет смысл, но теряет эмоциональную насыщенность оригинала». Вывод: переводчик должен уметь найти баланс между культурами стран.

В завершение заседания жюри отметило высокий уровень подготовки участников и глубокое понимание актуальных проблем современной переводческой практики. Места распределились следующим образом:

- 1 место — Милена Щербина, «Переводческое своеобразие фразеологизмов (на материале телесериала “Аббатство Даунтон”»;

- 2 место — Анна Горовко, «Лингвокультурологические особенности межъязыковой передачи в мультипликационном дискурсе (на материале мультсериала “Смешарики”)»;

- 3 место — Екатерина Зиганшина, «Лингвотранслатологические особенности перевода сленга (на материале произведения Джерома Д. Сэлинджера “The catcher in the rye”)».

Секция 28. Актуальные проблемы истории и современной практики журналистики

В состав жюри секции вошли доценты кафедры журналистики Виталий Виниченко, Михаил Дубовер и Юлия Наумова.

С докладами выступили студенты старших курсов бакалавриата направления «Журналистика», а также магистрант.

Работы охватили широкий спектр тем — от методов подачи информации в крупных медиа до анализа освещения конфликтов и влияния политических ток-шоу. Были выделены основные тенденции в медиапространстве. Докладчики поднимали вопросы о предвзятости СМИ, использовании манипулятивных приемов и важности критического анализа информации.

Кира Бугаец представила доклад «Нарушение профессиональной этики в журналистских расследованиях (на примере программы “Расследование Эдуарда Петрова”)». В своей работе студентка проанализировала 12 выпусков программы, выходящей на телеканале «Россия-24», и выявила ряд нарушений, связанных с принципами беспристрастности, защиты личных границ и недопустимости демонстрации чрезмерной жестокости.

В качестве примеров нарушений Кира привела выпуски «Живодёры», «Банды» и «Цветы, деньги и огонь». Студентка отметила, что в погоне за сенсационностью и решением важных социальных проблем журналисты программы зачастую пренебрегают этическими нормами, что снижает доверие аудитории и ухудшает качество контента.

Доклад вызвал оживленную дискуссию, в ходе которой обсуждались вопросы причин этических нарушений в журналистике, допустимости их в случаях освещения острых социальных проблем, а также влияние типа медиа на соблюдение этических стандартов.

— Хотя само нарушение может быть схожим, способ его совершения существенно различается в зависимости от типа медиа. Например, в телевизионных выпусках, таких как у Эдуарда Петрова, наложение музыки на речь диктора создает эмоциональный окрас, что может влиять на восприятие зрителя и ограничивать его способность к формированию собственного мнения, — подчеркнула Кира.

Кристина Курочка представила доклад «Специфика освещения смены власти в 2024 г. в Сирии в российских, американских и арабских медиа (на примере материалов Vesti.ru, CNN.com и Alarabiya.net)». Исследование показало, что российские и американские медиа вовлекают аудиторию в политическую деятельность, в то время как арабские СМИ освещают ситуацию «на земле».

Студентка проанализировала 90 материалов из российских, американских и арабских источников за декабрь 2024 года, охватывающий период подготовки предполагаемой «смены власти» и последующие события. Она изучила источники информации, жанровую специфику, уровень предвзятости и политизированности новостей.

Кристина отметила, что российские СМИ активно использовали иностранные источники и официальных представителей РФ, комментируя политические аспекты и взаимодействие сторон. Американские медиа, по ее мнению, также освещали ситуацию, делая акцент на политических действиях США и используя экспрессивную лексику в отношении президента Сирии Башара Асада.

В отличие от них, арабские СМИ публиковали больше новостей от собственных корреспондентов, находящихся непосредственно в Сирии, и старались представлять информацию с разных точек зрения, разоблачая фейки и подтверждая факты видеоматериалами. Они делали акцент на военных действиях, жертвах и общей ситуации в стране.

В заключение Кристина дала рекомендацию по поиску информации:

— Я предлагаю критически оценивать информацию, поступающую из различных источников, отдавая предпочтение тем медиа, которые предоставляют проверенные факты, свидетельства очевидцев и документальные подтверждения, такие как фотографии и видеоматериалы. Подобным критериям соответствует ныне проанализированное арабское издание Alarabiya.net.

Кристина Бочарова рассмотрела интерактивные и мультимедийные стратегии в современных медиа на примере «РИА Новости» и The New York Times. Кристина Годованая проанализировала воздействие американских СМИ, в частности The New York Times, на аудиторию в контексте конфликта на Украине. Наталья Коржова изучила палестино-израильский конфликт и то, как его освещают в западных СМИ (Associated Press и Politico). Полина Железняк исследовала методы взаимодействия с аудиторией в программе «Вечер с Такером Карлсоном», а Полина Колесникова рассмотрела, как телеканал CNN формирует образ участников СВО. Серафим Кулешов представил сравнительный анализ подходов к верификации информации и борьбе с фейками в России, Великобритании и США.

После небольшого перерыва члены жюри объявили победителя и призёров конференции:

- 1 место — Кристина Курочка;

- 2 место — Наталья Коржова;

- 3 место — Полина Железняк.

Секция 36. Восточные языки и культуры: кросс-дисциплинарные исследования и практики. Подсекция I

Участниками секции стали студенты департамента восточных языков и культур Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета, а также представители Института филологии и социальных коммуникаций Луганского государственного педагогического университета. В состав жюри вошли преподаватели департамента восточных языков и культур Алина Болотова, Наталья Воронина и Натали Сукария.

Первым докладчиком стала студентка 3 курса Лидия Пархоменко. В своей работе девушка изучила принципы работы искусственного интеллекта и разобрала примеры внедрения ИИ в преподавание китайского языка. Лидия отметила, что использовать нейросети можно на всех уровнях изучения китайского: на начальном — для генерации наглядного материала (картинок и презентаций), на более сложных уровнях — для создания заданий по определенному материалу.

С темой применения ИИ в изучении китайского выступила и студентка 2 курса Александра Мишенина. Далее второкурсница Ева Шпитюк рассказала о работе с культурными концептами в китайском языке, а Лилия Игнатова представила доклад «Особенности китайского женского движения: исторический и лингвистический подход исследования», подняв вопрос феминизма и гендерного неравенства. Вплоть до 20 века девушки в Китае вели затворнический образ жизни. Они не имели равных прав с мужчинами, не могли вступать в брак по согласию и даже носить ту одежду, которую хотели. В середине прошлого столетия в Китае стали появляться женские движения, требовавшие равноправия. Чтобы глубже понять, как формируется восприятие гендера в Китае, Лилия провела исследование и с лингвистического подхода.

— В китайском языке есть иероглиф 好 (hǎo), он содержит в себе два ключа, первый — женщина, а второй, как ошибочно полагают многие, — ребенок. В современном обществе людей, изучающих китайский язык, вы можете наткнуться на человека, который будет толковать этот иероглиф следующим образом: «Женщина с ребенком — хорошо». Однако это не просто «ребенок», это «сын». То есть, когда женщина рожает «сына» — хорошо, ведь это наследник рода, человек, который будет продолжать его, однако ни слова о дочери нет. Ранее в Китае была закреплена иерархия в семье, в которой дочь занимала самую низшую ступень, — отметила студентка.

Далее со своим докладом выступила учащаяся Луганского государственного педагогического университета Анастасия Чалая. В своем исследовании «Гендерный аспект функционирования артионимов в турецкой и русской живописи» студентка сравнила картины русского живописца Андрея Ремнева «Волга-Матушка» и турецкого художника Ремзи Ташкыра «Девушка в золотом». Анастасия изучила детали произведений и отметила, насколько важную роль играют названия в произведениях искусства.

— Артионимы — интересный объект исследования, отражающий не только художественный анализ картины, но и социальные и культурные различия в изображении образа женщин в двух совершенно разных культурах, — подчеркнула студентка.

Второкурсница Валерия Коровина рассмотрела итог аккультурации мусульман в китайском обществе и рассказала о системе «сяоцзин» — записи китайского языка арабскими буквами. Татьяна Гракова представила доклад о художественном символизме в лирике поэтессы Ли Цянчжао, а Маргарита Погосян изучила эффективность борьбы с опустыниванием в Китае в рамках проекта «Зеленая стена».

Студентка 4 курса Луганского государственного педагогического университета Елизавета Обуховская представила доклад «Особенности турецкого и английского рока». Елизавета сравнила американскую группу Linkin Park и ее, как часто считают, турецкий вариант — группу MaNga. Студентка подчеркнула, что музыка — важная часть культурного наследия страны, а группа MaNga имеет индивидуальные черты, которые присущи только турецкой музыке и отражают особенности страны.

Завершающим докладчиком стала Анна Ливак с работой «Изучение китайской культуры через минимальные элементы иероглифики». Анна отметила, что китайская письменность отражает историю и ценности древнейшей цивилизации, рассказала о взаимосвязи между самобытной китайской письменностью и народными культурными феноменами, а также подчеркнула, что сами иероглифы не передают значения напрямую, ведь смысл хранится в ключах.

В конце конференции члены жюри подвели итоги и определили победителей и призеров:

- 1 место — Лилия Игнатова;

- 2 место — Татьяна Гракова;

- 3 место — Александра Мишенина.

— Я принимаю участие в конференции второй год. Я усердно работала над этим докладом, была полностью в него погружена, написала его еще за месяц до конференции и была полностью уверена, что он достаточно сильный. Я верила в свою тему, свои аргументы и свой подход. Поэтому да, я надеялась на победу. Однако я также прекрасно понимала, что конкуренция была серьезной и все остальные участники тоже проделали большую работу. Я очень уважаю их усилия, — поделилась впечатлениями победитель подсекции Лилия Игнатова.

Секция 36. Восточные языки и культуры: кросс-дисциплинарные исследования и практики. Подсекция II

В этой секции выступили учащиеся второго и четвертого курсов ЮФУ и ЛГПУ. Ребята представили свои исследования китайских, турецких и арабских языков и культур. Их работы оценивали сотрудники департамента восточных языков и культур: старший преподаватель Алина Болотова, преподаватели Наталья Воронина и Натали Сукария.

Ольга Позднякова презентовала свое исследование на тему «Фразеологизмы с колоративным компонентом: символика цвета в китайской философии и ее влияние на значение выражений».

— Невозможно изучать язык, не зная его философию и культуру. Именно поэтому я хочу рассмотреть, как в философском учении Китая цвет отражается на устойчивых выражениях, — объяснила цель своей работы Ольга.

Студентка обратила внимание аудитории на то, что первые исследования цветовой китайской символики упоминались еще в древних текстах, таких как «Книга перемен» и «Трактат желтого императора», а первые ученые в этой области — Ли Янься и Вольфрам Эберхард — обнаружились только в двадцатом веке.

Затем Ольга проанализировала фразеологизмы с разными цветами и их символическое значение. Например, красный цвет в китайском имеет положительный окрас, символизируя жизнь, красоту, успешное начало деятельности. Нередко он ассоциируется со свадьбой и любовью. Именно поэтому в китайском фразеологизме «познакомить, сосватать», схожем с фразой «связать красной нитью», упоминается этот цвет.

Черный студентка назвала цветом тьмы и опасности, но в сочетании с белым он символизирует баланс сил. Неслучайно фразеологизм «искажать факты» создан при помощи этих двух красок и может быть переведен как «не путать черное с белым». Более того, Ольга исследовала, как происходит перевод «цветовых» английских идиом на китайский, и выявила, что почти треть из рассмотренных фраз сохранила значение оригинала.

Олеся Калмыкова выяснила, как с помощью языка создается речевой портрет женского героя, на основе турецкого романа Орхана Памука «Черная книга». Прежде всего докладчик объяснил значение имени главной героини романа.

— Рюйя переводится с турецкого как «сон», «видение», «мечта». Это раскрывает не только характер героини, но и мотивы романа: понятие сути и неприятие действительности, стремление подняться на высший духовный уровень, способность и желание добиться признания в любви, — подчеркнула Олеся.

Для исследования вопроса студентка поработала с оригиналом текста и выявила в нем приемы, из которых складывается портрет Рюйи. Например, все мысли и чувства героини собраны в речи ее мужа и рассказчика. Как правило, это длинные сложные предложения с вводными конструкциями, которые характеризуют хаотичное мышление женщины. Более того, портрет Рюйи также формируют параллельные конструкции и риторические вопросы.

Затем Полина Степанова рассказала, какое культурное значение имеет этнический костюм народности мяо.

— Эта народность сохранила уникальный характер своего изобразительного искусства, которое практически не попало под влияние других стилей и техник. Важным элементом этой культуры является декоративно-прикладное искусство, — начала студентка.

По ее словам, костюм — не просто одежда, а отражение истории, культуры и мифологии народа мяо. Он запечатлевает тотемы, сохраняет историческую память, играет ритуальную роль и служит средством коммуникации. В орнаментах зашифрованы предания и тайные послания, а также символы, связанные с животными и растениями.

Полина поведала, что девушки народности мяо начинают вышивать с юных лет и готовый костюм служит знаком готовности к замужеству.

Свой доклад Юлия Калашникова посвятила цели выяснить, как знание китайского языка влияет на сознание человека.

— Многие годы лингвисты изучали взаимосвязь языка и мышления. Тема не теряет актуальности и сейчас. Чтобы определить, как китайский язык влияет на мышление носителя, я рассмотрю эксперименты о том, как носители китайского и английского воспринимают время и запоминают ряды предметов, — подчеркнула Юлия.

Студентка объяснила, что такая идея возникла в начале двадцатого века, ее называли «гипотезой лингвистической относительности». Она гласит: структура языка, на котором мы говорим, определяет, как мы думаем о таких вещах, как время и предметы.

На примере конкретных фраз Юлия рассказала, что носители английского языка, в котором время часто описывается горизонтально, быстрее решают задачи, связанные с горизонтальным расположением предметов, а носители китайского языка с вертикальным определением времени быстрее решают задачи с аналогичным расположением.

Звучали и другие темы докладов. Арина Миллерова презентовала свою работу «Гибридизация английских заимствований и китайских слов в образовании новых лексических единиц». Дарья Романенко провела сравнительный анализ арабских и русских пословиц, чтобы разобраться, как в них отражается национальный характер. Анастасия Мусина оценила влияние цвета в турецкой рекламе. Милана Помошникова рассказывала о китайском слэнге и его влиянии на язык. А Милена Пашаян объяснила, почему китайский язык важен в международной дипломатии и бизнесе.

Посовещавшись, члены жюри распределили места среди участников:

- 1 место — Олеся Калмыкова;

- 2 место — Ольга Позднякова;

- 3 место — Дарья Романенко.

Секция 38. Лингвистические и дидактические аспекты современного русского языка

В жюри секции вошли доценты кафедры теории языка и русского языка — кандидат филологических наук Игорь Нефедов и кандидат педагогических наук Ольга Бородина.

Докладчики секции рассмотрели проблемы преподавания русского языка детям и иностранным студентам, проанализировали речевой портрет блогеров и журналистов, а также обсудили использование и трансформацию известных всем фразеологизмов в популярных видеоиграх.

Первой свой доклад на тему «Морфемный анализ как способ развития орфографической зоркости» представила студентка третьего курса Яна Пермякова. Она рассмотрела несколько способов морфемного разбора слова, рассказала слушателям о «принципе матрёшки» и вместе с аудиторией обсудила преподавание русского языка школьникам.

Следующую тему — «Речевая агрессия и её виды» — представила студентка пятого курса Елена Назарова. Третьим докладом стала работа студентки пятого курса Светланы Матвеевой «Масс-медийный дискурс как поле формирования языковой личности». В рамках темы докладчица привела примеры изменения речевого поведения блогеров (Миланы Хаметовой, Kamili_Kikido и Миланы Филимоновой) при взаимодействии с аудиторией. Слушатели также заметили, что влияние на речевое поведение в интернет-среде происходит обоюдно: блогер влияет на подписчика, а подписчик — на блогера.

Следующим свой доклад представил студент четвертого курса Давид Квачук. Он рассказал о примерах использования и трансформациях привычных нам фразеологизмов для создания комического эффекта и особого образа персонажей в популярных видеоиграх (Borderlands, Overwatch, Honkai: Star Rail).

— Фраза «банан тебя побери» вместо, очевидно, «черт тебя побери» произносится героем во время миссии, где сумасшедшие обезьяны пытаются захватить мир. Это пример окказиональный: структура выражения намеренно искажается. Конечно, комичным выглядит и то, что сам персонаж — брутальный ковбой — выдает такие вот ошибочные забавные фразы.

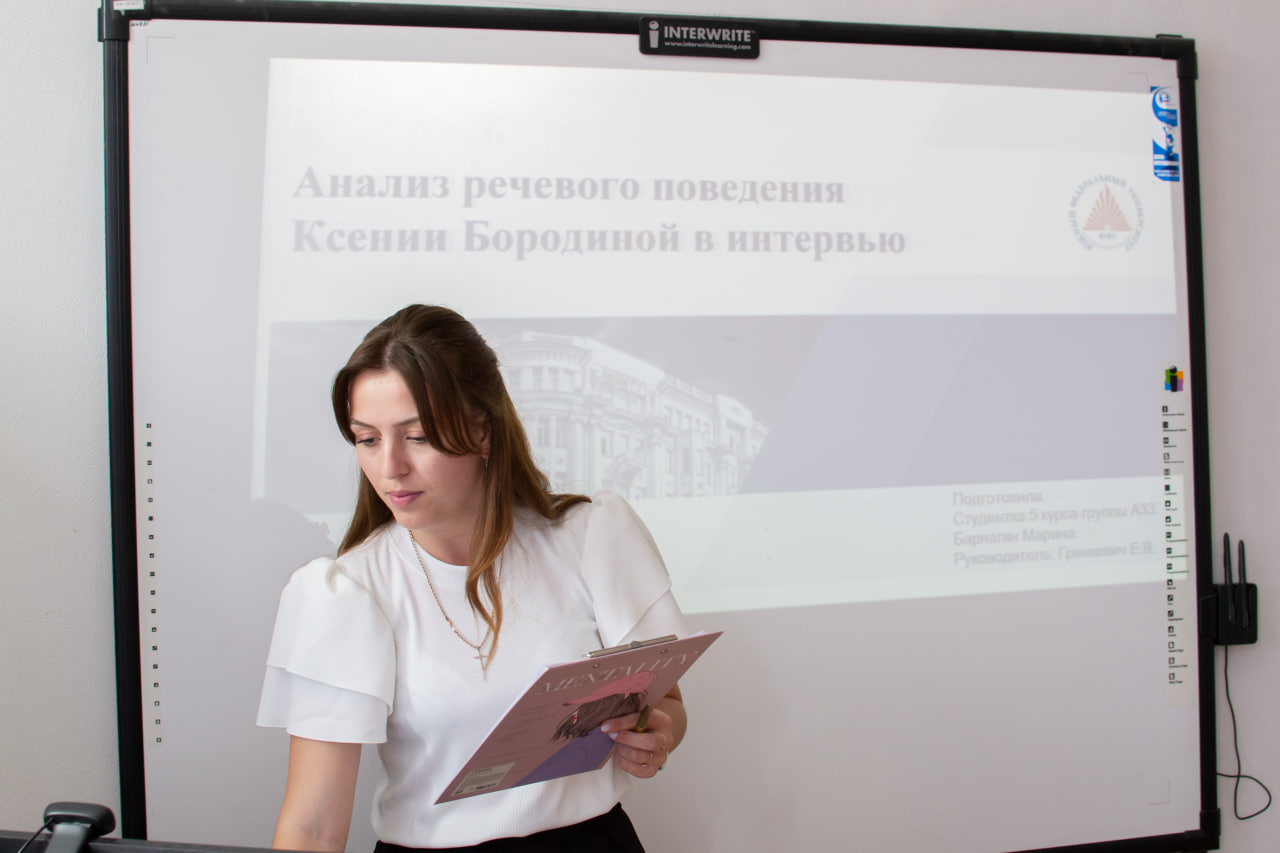

Далее студентка 5 курса Марина Барнагян проанализировала речевой портрет Ксении Бородиной на основе её интервью у Надежды Стрелец.

— Обратите внимание: когда она обсуждает общие вопросы, ее голос эмоционален, тон повышен. Когда же речь заходит о ней самой, мы можем наблюдать понижение тона голоса, тембр становится «уютным», располагающим. Произношение слов растягивается, чтобы привлечь внимание к высказыванию.

Кроме того, Марина отметила следующие особенности речи Ксении Бородиной в интервью:

- выделяет значимые слова интонационно, делает упор на свою значимость и независимость;

- употребляет разговорные слова, позволяющие ей сблизиться с зрителем;

- активно поддерживает позицию собеседника, «поддакивает»;

- использует телевизионный жаргон и сленг социальных сетей.

Последними с докладами выступили студентки пятого курса Елизавета Перченко и Эрдэнэхуу Оюун-Эрдэнэ. Елизавета проанализировала основные черты речевого портрета современного священника, а Оюун-Эрдэнэ выявила основные различия между структурой русского и монгольского языков, а также трудности в их изучении.

Завершилась секция кратким обсуждением каждой работы и присуждением призовых мест:

- 1 место —Давид Квачук;

- 2 место — Марина Барнагян;

- 3 место — Светлана Матвеева.

Текст и фото: Алина Виндилович, Алина Зарубина, Ксения Кайдалова,

Алина Лопатина, Анастасия Тимошенко

Ещё по теме: